「プロジェクトのスケジュール管理、何から始めればいい?」

このようなお悩みでお困りではないでしょうか?

この記事では、見積り(三点見積り、類推見積りなど)、作成(ガントチャート、PERT図など)、管理(EVM、マイルストーンなど)の各段階で使える手法を網羅的に解説します。

スケジュールの見積り

まずはスケジュールの見積り方法をご紹介いたします。

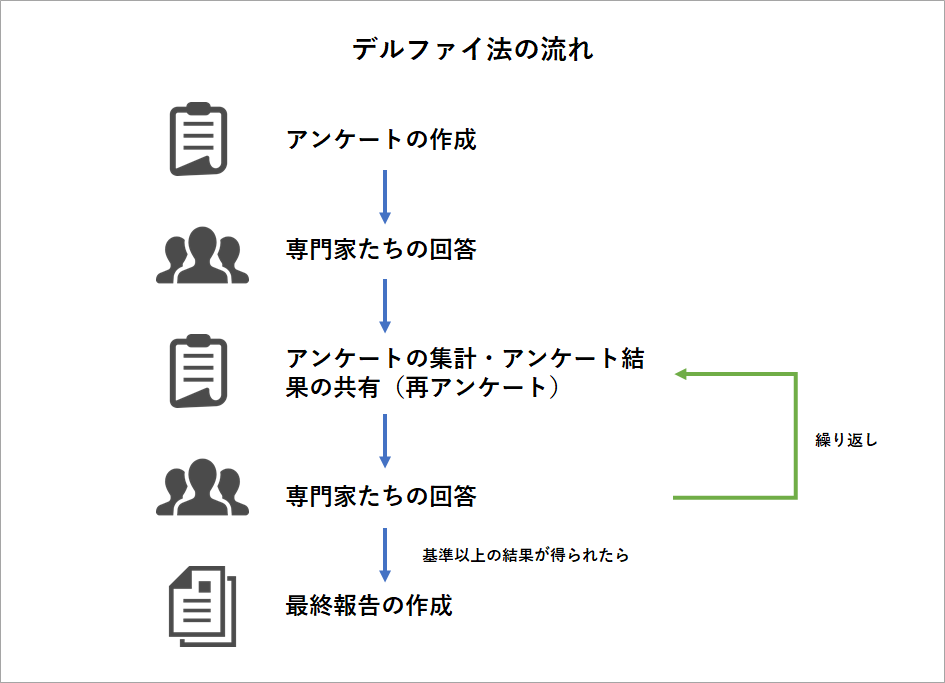

デルファイ法

デルファイ法(Delphi法)とは予測技法の1つであり、専門的知識や経験を有する複数人にアンケート調査を行い、その結果を互いに参照したうえで回答を繰り返して、集団としての意見を収束させていく方法です。

デルファイ法はスケジュール作成だけでなく、各種作業の見積りやリスク識別など、さまざまな場面で使用できる手法です。

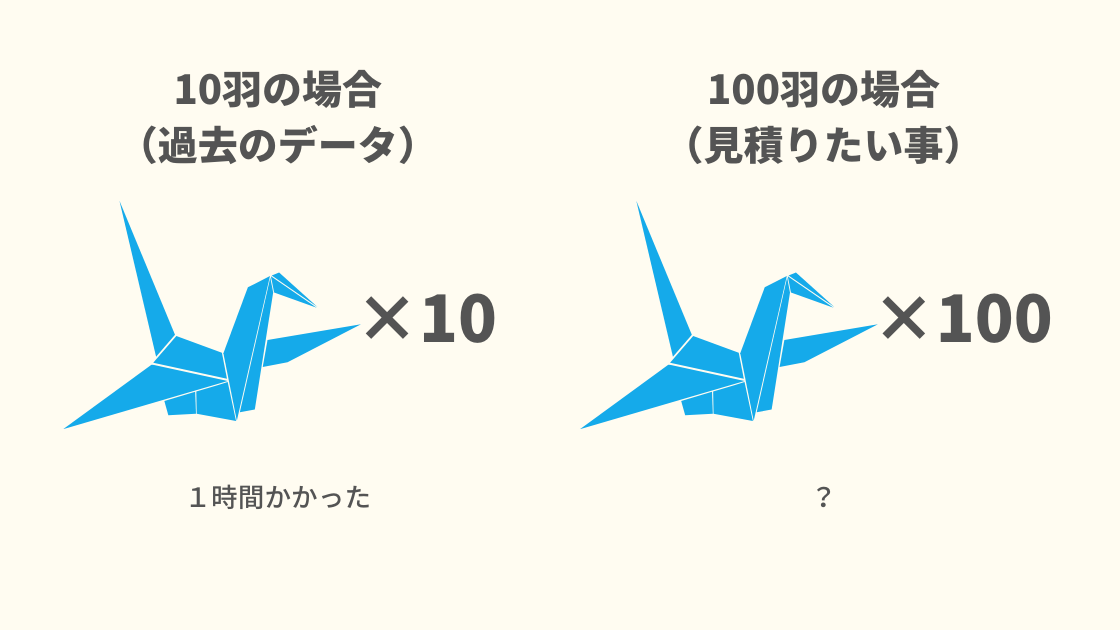

類推見積り

類推見積りとは、過去のデータを参考に見積りを行うことです。

参考にする主なデータは以下の通りです。

- 所要期間

- 予算

- 規模

- 重量

- 複雑さ

この類推見積りは、意識しなくとも日常的に実施していることが多く「あの時にこのくらいの時間(費用)がかかったから、今回もこのくらい必要だろう」というような過去の経験にもとづく見積り法です。

パラメトリック見積り(係数見積り)

パラメトリック見積りとは、係数見積りとも呼ばれ、過去のデータをもとにしてパラメーター(変数)を設け、プロジェクトやアクティビティのコストや所要期間を見積る技法のことです。

三点見積り

三点見積りとは、プロジェクトの作業時間や、その作業の金額を楽観値、最可能値、悲観値の三点から見積る手法のことです。

三点見積りでは、以下の計算式で見積りを行います。

- (悲観値+4×最可能値+楽観値)÷6

ボトムアップ見積り

ボトムアップ見積りは、システム開発プロジェクトに関する見積り方法の1つです。

ボトムアップ見積りでは、ワーク・ブレークダウン・ストラクチャー(WBS)をもとに見積りを行うのが一般的です。

WBSに含まれている各アクティビティの工数を見積り、それを合算して全体の見積りを作成するため、納得性の高い見積りができます。

ファンクションポイント法

ファンクションポイント法は、1979年にIBMのアラン・J・アルブレクト(Allan J. Albrecht)が提案したソフトウェアの規模を測定する手法の1つです。

対象となるシステムについて、利用者から見たソフトウェアの機能(画面やバッチ処理数、帳票などの出力ファイル)をユーザーファンクションタイプと呼ばれる外部入力、外部出力、外部照会、内部論理ファイル、外部インターフェースに分けて、それぞれの機能数の難易度(低、中、高)によって点数化し開発工数を導き出す手法です。

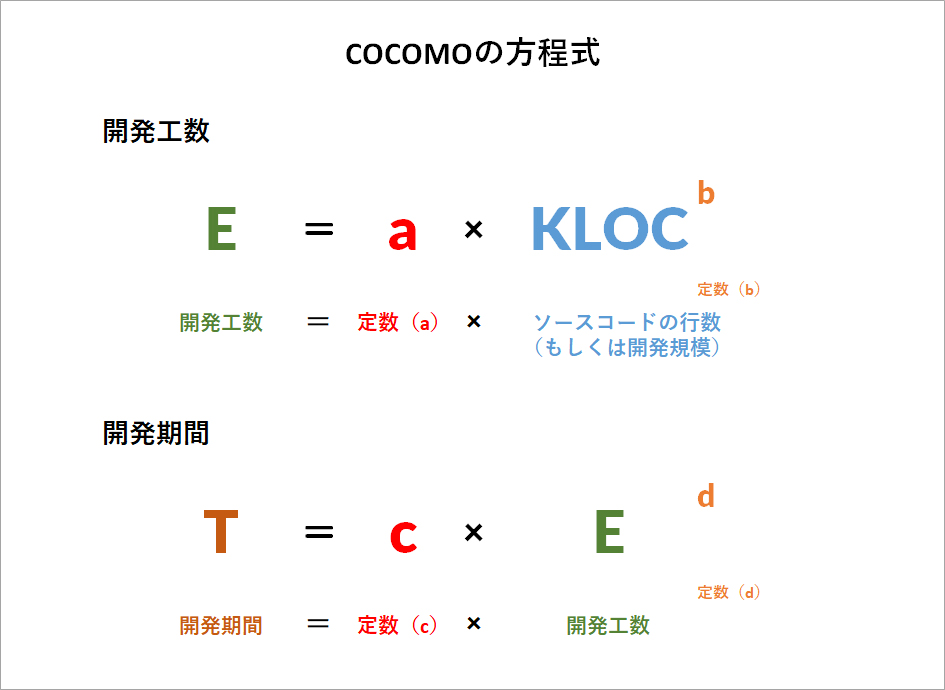

COCOMO(ココモ法)

COCOMO(ココモ法)とは、ソフトウェアのソースコードでシステム開発の工数や期間を見積る手法です。

COCOMOは”constructive cost model”の略であり、 日本語訳すれば「構造的なコスト推計モデル」となります。

ストーリーポイント

ストーリーポイントとは、ユーザーストーリーを実装するのに必要なコストを見積るための単位です。

ユーザーストーリーとは、システムがユーザーに対して提供する価値を自然言語で書いたものです。アジャイル開発において要件定義の代わりに用いられます。

「<who>として、<what>を達成したい。それは<why>だからだ。」といったテンプレートで表されます。

モンテカルロ法

モンテカルロ法とは、モンテカルロ・シミュレーションとも呼ばれ、シミュレーションや数値計算にて乱数を用いて施行を繰り返すことによって近似値を求める手法です。

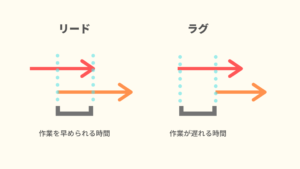

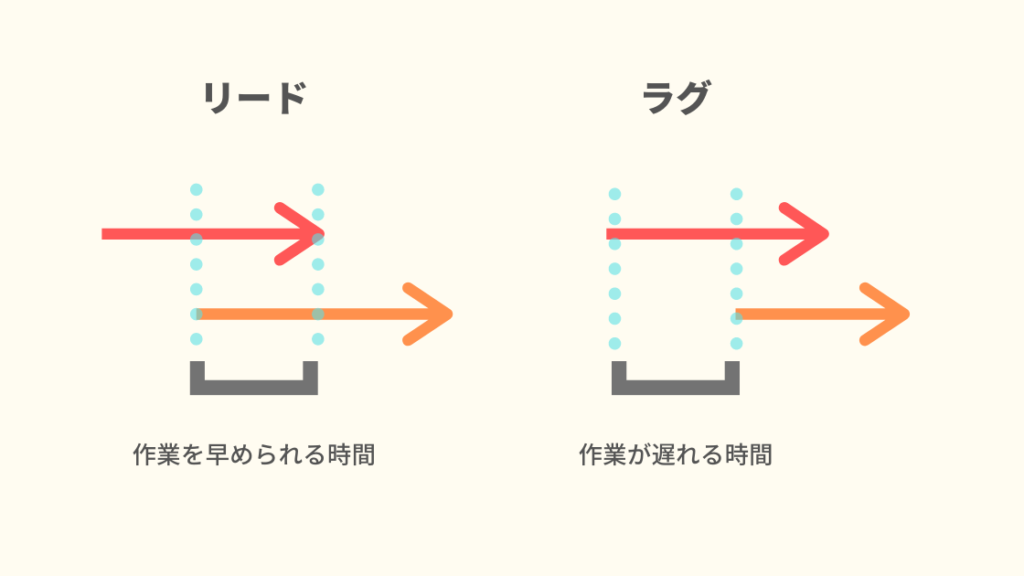

リード、ラグ、バッファー

プロジェクトのスケジュールを作成する際には、「リード」と「ラグ」に気を付けていかなければなりません。

これらの期間も見積りに含めることで、より現実的なスケジュールを作成することができます。

スケジュール作成

次は見積ったスケジュールを図表としてまとめる方法をご紹介いたします。

ガントチャート

ガントチャートは、1910年代にヘンリー・ガント(Henry Gantt)によって考案されたプロジェクトの工程管理で用いられる図表のことをいいます。単に「スケジュール表」と呼ぶこともあります。

ガントチャートでは、作業開始日・作業完了日・作業内容・担当者・マイルストーン・進捗状況などを管理していきますが、情報共有ツールの中でも「分かりやすさ」「確認のしやすさ」で優れています。

プレシデンス・ダイアグラム法/プロジェクト・スケジュール・ネットワーク図

プレシデンス・ダイアグラム法(Precedence Diagramming Method)とは、プロジェクトのアクティビティの依存関係に注目し、論理的順序関係を図式化していく技法です。

また同じような手法にプロジェクト・スケジュール・ネットワーク図があります。

PERT

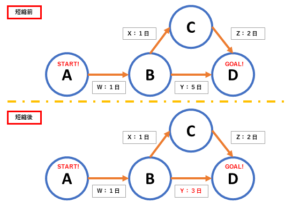

クリティカル・パス法(Critical Path Method)は、プロジェクトの各工程(作業)を一連の流れで並べて管理する方法で、CPMと略されることもあります。

クリティカル・パス法を使うことで、スケジュール上の問題や、問題が発生した際の影響を把握することができます。

GERT

GERT(ガート)は「Graphic Evaluation and Review Technique」の略であり、PERTに似たシステム開発における見積り手法の1つです。

クリティカル・チェーン

クリティカルチェーンとは、各作業の従属関係とリソースの依存関係を考慮した一番長い作業工程です。

このクリティカルチェーンに基づいて「クリティカルチェーン・スケジューリング」という計画方法も存在します。

ロードマップ

ロードマップとは、定められた目標を達成するまでに行うべきことを時系列順にまとめた計画案のことです。目標達成までの道筋として図や表でまとめられることが多く、プロジェクトメンバーが目標や期限、課題を共有するための資料としても活用されます。

スケジュール管理

ここからはプロジェクト中にスケジュールを管理する方法をご紹介します。

傾向分析

傾向分析とは、「数学的モデルを用い、過去の結果に基づいて将来の成果を予測する分析技法」のことを指します。

時系列データを加工した傾向分析を行うことにより、「最近作業のスピードが落ちているな」というようなプロジェクトの異変を察知していきます。

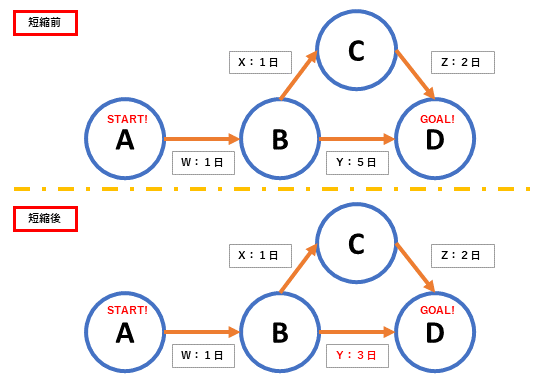

スケジュールの短縮

プロジェクトによっては、トラブルによりスケジュールの短縮を迫られることがあります。

スケジュールの短縮方法としては、ファスト・トラッキングとクラッシングがよく使われます。

マイルストーン

マイルストーンとは、プロジェクトにとって重要な意味を持つイベントやプロジェクトのチェックポイントを意味します。いわば、プロジェクトを完遂するための重要な中間地点・中間目標がマイルストーンです。

マイルストーンを設けることで、プロジェクトの進捗の確認が促され、期日になってトラブルが発生していたことに気が付くという事態が防げます。

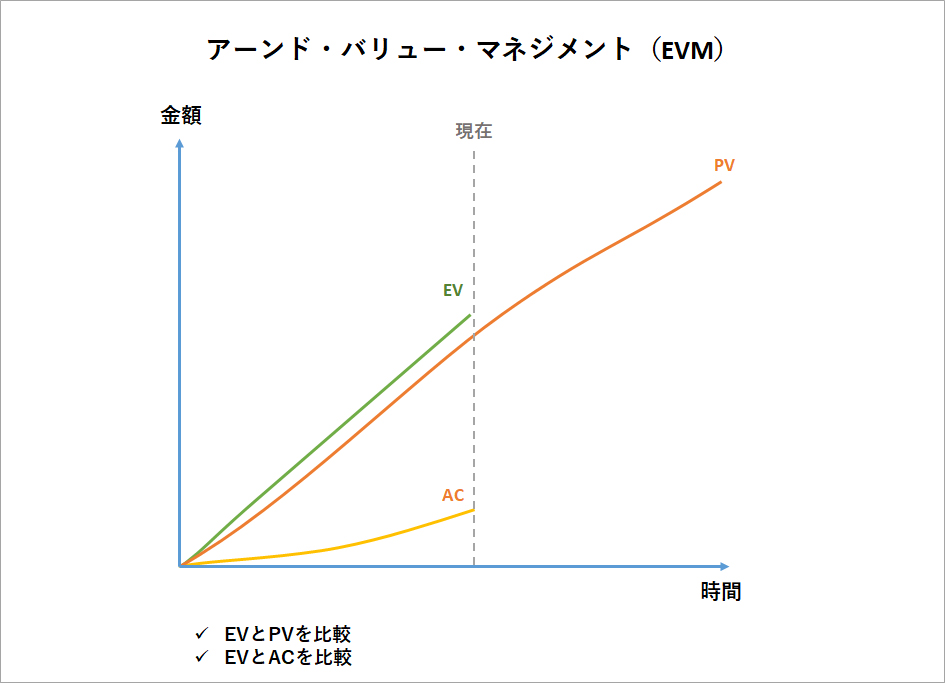

アーンド・バリュー・マネジメント(EVM)

アーンド・バリュー・マネジメント(Earned Value Management、以下EVMと略記)とは、予定されていた見積額と完了した作業量、使用したコストを比較し、 プロジェクトの進捗状況を把握・評価する手法です。

残作業効率指数(TCPI)

残作業効率指数とは、主にプロジェクトのコストマネジメントにおいて登場する手法で、「TCPI(To-Complete-Performance-Index)」とも呼ばれます。

主に進行中のプロジェクトのパフォーマンスを見積もるための指標です。

資源カレンダー

資源カレンダーとは「各資源を投入可能な作業日およびシフトを示す日程表」のことを指します。

資源カレンダーはプロジェクトでどのような資源がいつ・どのくらいの期間必要なのかを表すものですが、大きくプロジェクトとして何がいつ必要なのかを表すだけでなく、各アクティビティがいつどのような資源を求めているのかを資源カレンダーとしてまとめていくこともあります。

スケジュール短縮法

プロジェクトの進行によっては、止むに止まれず、スケジュールの短縮を考えなければならない時があります。

ここからはスケジュール短縮法を紹介しますが、

クラッシング

クラッシングとはプロジェクトのクリティカルパス上の工程に追加の資源(ヒト、モノ、カネ)を投入して、予定していたスケジュールより短い工期で完了させる手法です。

簡単に言えば、プロジェクトを進める上で最もスケジュールに影響している工程に対してスタッフを増員したり、予算を増やしたりして、スケジュールを短縮させようというものです。

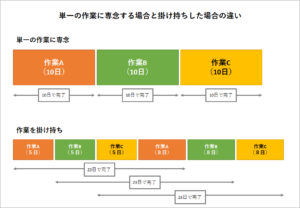

ファストトラッキング

ファスト・トラッキング(Fast Tracking)とは、通常は順番に実施されているアクティビティを並行して実施し、スケジュールを短縮するという技法です。