用語– category –

-

比率バイアスとは何か?数字の判断を誤らせるバイアスを解説

比率バイアスの概要 比率バイアス(ratio bias)は、統計的な判断や意思決定において、比率や割合を正確に評価することが難しい傾向を指します。人々はしばしば比率を誤解し、その結果、誤った判断を下すことがあります。比率バイアスは、統計思考や意思決... -

![[画像:代表性バイアスの例]](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==)

代表性バイアスとは何か?例とともに判断を誤る原因となる認知バイアスを解説

代表性バイアスの概要 代表性バイアス(representativeness bias)は、認知バイアスの一種で、人々が情報やデータを評価する際に特定の特徴やパターンが他の要因よりも強調される傾向を指します。このバイアスは、情報を簡略化し、判断を迅速に下すために... -

二重プロセス理論とは何か?二重システム理論、二過程論とも呼ばれる意思決定プロセスを解説

二重プロセス理論の概要 二重プロセス理論(Dual-Process Theory)は、心理学や神経科学、認知科学などの分野で使用される重要な概念の一つです。二重システム理論(Dual-System Theory)や二過程論とも呼ばれるこの理論は、人間の思考や意思決定プロセス... -

スキーマの呪縛とは何か?認知負荷を下げるスキーマのメリットとデメリットを解説

スキーマの呪縛の概要 スキーマの呪縛は、認知心理学や認知科学の文脈で使われる用語で、スキーマ(認知スキーマ、認知フレームワーク)が思考や判断に対して過度に制約をもたらす現象を指します。具体的には、個人が特定のスキーマに囚われ、新しい情報や... -

テキストにマーカーやアンダーラインをひくのは効果がない?フォン・レストルフ効果(孤立効果)について解説

フォン・レストルフ効果(孤立効果)とは フォン・レストルフ効果(Von Restorff effect)は、記憶と認知心理学の分野で研究されている心理学的な現象の1つで、「孤立効果」とも呼ばれます。この効果は、異なる要素の中で、特別な要素が視覚的または認知... -

なぜ朝一の勉強と早寝の学習効率はよいのか?記憶の系列位置効果(Serial Position Effect)から考える

学校の先生や塾の先生から、早朝の勉強をすすめられたことはないでしょうか?また、夜更かしせずに早く寝たほうが、勉強したことが頭に残ると言われたことはありませんか? 今回はなぜ朝一の勉強と早寝の学習効率はよいのかを、記憶の系列位置効果(Serial... -

「論理的」とはどのような意味なのか?「推論」と「推測(推理)」の違いを『入門!論理学』をもとに解説

「論理的」とはどういう意味?この記事では、単なる思いつきではない、言葉と言葉が関連づけられた思考の基本を解説します。また、「おそらく正しい」と考える「推測」と、「確実に正しい」と言える「推論」の明確な違いがわかります。 動画でも解説してい... -

不思議な数7±2(マジカルナンバー7±2)とは何か?

人が一度に覚えられる項目の数 不思議な数7±2(The Magical Number Seven, Plus or Minus Two)は、人が一度に覚えられる項目の数を表しています。つまり、一度にさまざまなことを伝えたとしても、少ない人で5つ、多くても9つの項目しか覚えられないと... -

ワラスの4段階とは何か?マインドワンダリング状態を利用したアイデアが生まれるプロセスを解説

ワラスの4段階の概要 グラハム・ワラス(Graham Wallas)の写真(写真はWikipediaより) イギリスの学者であったグラハム・ワラス(Graham Wallas)は著書"The Art of Thought"の中で、創造的なアイデアは以下の4つの段階を経て生まれるとしています((三... -

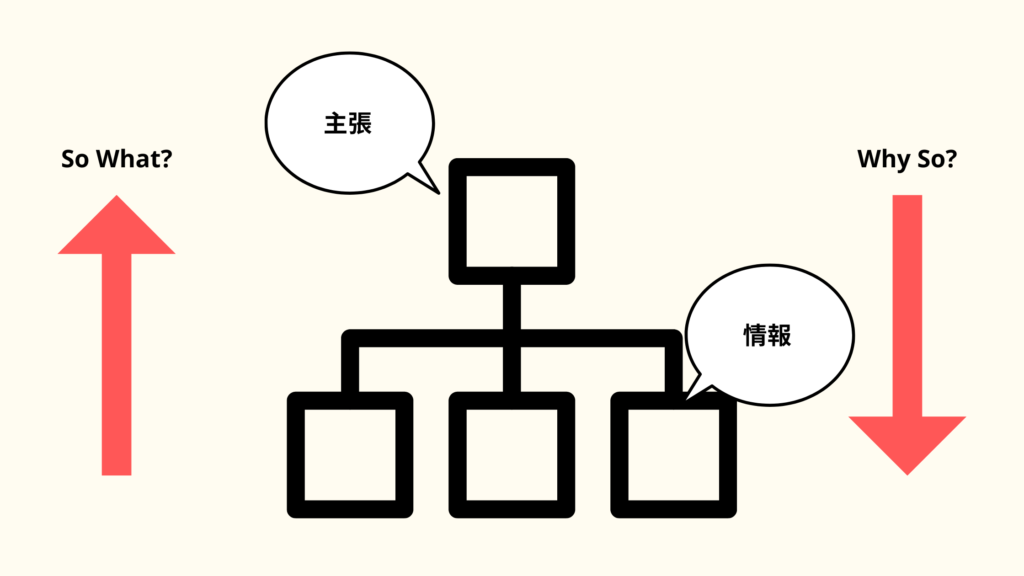

「So what?」「Why so?」とは何か?ロジカル・シンキングで使われる用語を解説

ロジカル・シンキングで登場する「So what?」「Why so?」 ロジカル・シンキングの本を読んでいると「So what?(だから何なのか?)」「Why so?(なぜそう言えるのか?)」という用語が登場します。両者ともにロジカル・シンキングの重要な質問で、問題解決... -

効果性の低い人の7つの習慣 ~『完訳 7つの習慣 30周年記念版』より~

「良い習慣」ではないもの スティーブン・R・コーヴィーの『7つの習慣』は世界的に有名な啓発書で、今でも多くの愛読者がいます。『7つの習慣』は目標を達成し、成功するための以下の7つの習慣が紹介されています((以下、書名の『7つの習慣』を指す場... -

認知負荷と「明確な問題」「不明確な問題」

認知負荷とは何か? 認知負荷(Cognitive Load)とは、個人が特定の課題や活動を行う際に、その活動に必要な認知的なリソース(注意力、ワーキングメモリなど)の使用量を指します。つまり、人が情報を処理したり課題に取り組んだりする際に必要な脳の働き...

![[画像:代表性バイアスの例]](https://ssaits.jp/promapedia/wp-content/uploads/2023/10/representativeness-bias-1024x576.png)