「良い習慣」ではないもの

スティーブン・R・コーヴィーの『7つの習慣』は世界的に有名な啓発書で、今でも多くの愛読者がいます。

『7つの習慣』は目標を達成し、成功するための以下の7つの習慣が紹介されています[1]以下、書名の『7つの習慣』を指す場合は『 』をつけ、アプローチの「7つの習慣」を指す場合は『 』をつけず表記する。。

- 主体的である

- 終わりを思い描くことから始める

- 最優先事項を優先する

- Win-Winを考える

- まず理解に徹し、そして理解される

- シナジーを創り出す

- 刃を研ぐ

スティーブンの子どもであるショーン・コーヴィーはこの7つの習慣をより理解するために、良い習慣ではないもの、つまり「効果性の低い人の7つの習慣」を『完訳 7つの習慣 30周年記念版』で紹介しています[2]スティーブン・R・コヴィー (著)、ショーン・コヴィーほか(著)、フランクリン・コヴィー・ジャパン(訳)『完訳 7つの習慣 … Continue reading。

それが以下の7つの習慣です。

- 反応するだけ

- 何も思い描かずに始める

- 優先事項を後にする

- Win-Loseを考える

- とにかく話し、そして聞くふりをする

- 自分だけに頼る

- 燃え尽きる

ここからは、『完訳 7つの習慣 30周年記念版』で紹介されている「効果性の低い人の7つの習慣」をスティーブン・R・コーヴィーの7つの習慣と対比させながら解説します。

反応するだけ

「効果性の低い人の7つの習慣」の1つ目は「反応するだけ」です。

スティーブン・R・コーヴィーの7つの習慣は自立、相互依存、再新再生の方向に進んでいきます。そのため、まずは主体的になることを目指しますが、効果性の低い人は常に自分以外の要素に依存しています。

つまり「他人のせいでこうなった」「政治が悪いから自分がこうなった」と、責任を他に求めていきます。

何も思い描かずに始める

効果性の低い人は、終わりの姿を考えません。

これはゴールも定めず走っているような状態で、努力をしたところで効果をあげません。

優先事項を後にする

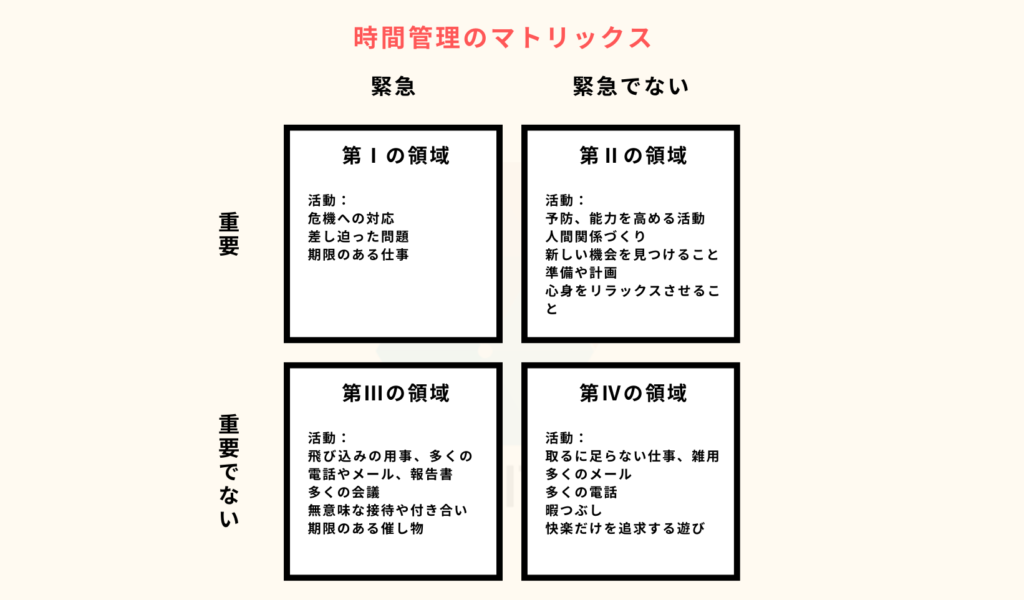

効果性の低い人は、時間管理のマトリックスでいえば、緊急度の高い第Ⅰ、第Ⅲの領域や第Ⅳの領域にばかり時間をかけています。

つまり、『7つの習慣』で推奨されているような第Ⅱの領域に時間を使い、今後の成長を考えるのではなく、効果性の低い人は目の前の仕事や娯楽に追われています。

Win-Loseを考える

効果性の低い人は、人生を苛酷な競争と考えているため、「勝つか負けるか」でものごとを判断します。

つまり、効果性の低い人は相互依存の考えはありません。

他を蹴落とすか、蹴落とせないのであれば、道連れにしようとします。

とにかく話し、そして聞くふりをする

効果性の低い人は相互依存の考えがないため、自分の意見だけを主張し、他人の意見には耳を傾けません。

自分だけに頼る

他人との関係を「勝つか負けるか」で考え、人の話を聞かない効果性の低い人は、結局自分だけに頼ることになります。

『7つの習慣』で紹介されている組織としてのシナジーはおろか、協力すらままなりません。

燃え尽きる

効果性の低い人は、心身をリフレッシュさせることも、成長のために何かを学ぶこともありません。