ステークホルダーの特定の概要

ステークホルダーの特定とは、PMBOKによるプロジェクトマネジメントのプロセスの1つであり、プロジェクトのステークホルダーを定期的に特定し、プロジェクト成功への関心事、関与、相互依存、影響、および潜在的影響に関連する情報を分析し、文書化するプロセスです[1]PMBOK第6版、507頁。。

ステークホルダーの特定はプロジェクト憲章の作成前後で実施され、その後も各フェーズの開始時や、プロジェクトや組織に変更が発生した時に実施されます。

ステークホルダーの特定を行うメリット

ステークホルダーの特定を行うメリットは、プロジェクト・チームが各ステークホルダーやステークホルダー・グループの関心への適切な配慮を認識できるようになる点にあります [2]PMBOK第6版、507頁。 。

ステークホルダーには、プロジェクトのスポンサーなど、プロジェクト初期にでも把握できる「直接的ステークホルダー」もいれば、プロジェクト中に発見されることもある「間接的ステークホルダー」もいます。 こうしたステークホルダーを把握していなければ、プロジェクトに協力を仰ぐこともできず、またはステークホルダーの期待を裏切る行為をしていることに気づかず、プロジェクトが中止に追い込まれてしまう事態もでてきてしまいます。

こうした事態を防ぐため、ステークホルダーの特定のプロセスでステークホルダー分析を行い、ステークホルダーの存在と状態を明確にし、今後の対策を講じていきます。

ステークホルダーの特定のアウトプット

ステークホルダーの特定のプロセスのアウトプットは以下のものです[3]PMBOK第6版、514~515頁。。

- ステークホルダー登録簿

- 変更要求

- プロジェクトマネジメント計画書更新版

- プロジェクト文書更新版

- 前提条件ログ

- 課題ログ

- リスク登録簿

ステークホルダー登録簿

ステークホルダー登録簿は、ステークホルダーの特定のアウトプットの中でも重要なものです。

ステークホルダー登録簿には、名前・組織・所属・役割など、その人を識別するための「識別情報」や要求事項や関与度、影響度などの「評価情報」、内部か外部か、影響度や関心度などで分類した「ステークホルダー分類」などの情報を軸に、ステークホルダーの情報をまとめていきます。

このステークホルダー登録簿については、以下の記事もご参照ください。

ステークホルダーの特定で変更される文書・資料

ステークホルダーの特定はプロジェクト憲章の作成前後で最初に実施されますが、その後もフェーズの始まりや、プロジェクトや組織に大きな変更があった場合は、ステークホルダーの特定が実施されます。

プロジェクト中に新たなステークホルダーが発見されたり、ステークホルダーのプロジェクトに対する態度が変わっていることが確認された場合は、これまで作成された文書・資料も変更しなければなりません。

ステークホルダーの特定の結果、変更の可能性が高いのがプロジェクトマネジメント計画書でいうと、要求事項マネジメント計画書、コミュニケーション・マネジメント計画書、リスク・マネジメント計画書、ステークホルダー・エンゲージメント計画書であり、プロジェクト文書でいえば、前提条件ログ、課題ログ、リスク登録簿です。

これらの文書・資料はステークホルダーの要求や意向、期待などをまとめた文書・資料であるため、ステークホルダーの特定の結果、変更要求が出され、内容を変更する可能性があります。

ステークホルダーの特定のインプット

ステークホルダーの特定を行う際は、以下の文書や資料、情報をインプットとして利用します。

ここからはステークホルダーの特定のプロセスを進めるために、これらのインプットの中で何を確認しなければならないかを解説していきます。

プロジェクト憲章の作成前後で使える資料

ステークホルダーの特定は、プロジェクト憲章の作成前後ではじめて実施されます。

そのため、プロジェクト憲章が作成された後であれば、プロジェクト憲章を見て、ステークホルダーが誰なのかを特定していくことができます。

しかし、プロジェクト憲章が作成される前であれば、組織体の環境要因や組織のプロセス資産がステークホルダーの特定を進める上で主要な情報となります。

組織体の環境要因では、組織の文化や業界の基準、地域の傾向や資源の地理的分布などの情報から、ステークホルダーを特定していきます。

組織文化を見れば、「○○の承認を得るためには××さんの承認が必要だ」などという情報からステークホルダーが見つかりますし、資源の地理的分布から「○○を獲得するためには、あの組合を通さねばならない」というような情報が得られるかもしれません。

また、組織のプロセス資産からはステークホルダー登録簿のテンプレートが得られるとともに、過去のプロジェクトのステークホルダー登録簿や教訓リポジトリに蓄積されたステークホルダーの嗜好や行動および関与に関する情報を利用していきます。

プロジェクト中に使える資料

プロジェクト中にステークホルダーの特定を行う場合は、プロジェクト憲章だけでなく、ビジネス文書やプロジェクトマネジメント計画書、プロジェクト文書、合意書などが情報源となります。

とくにビジネス文書であるビジネス・ケースやベネフィット・マネジメント計画書はプロジェクトの目標や利益に関する文書であるため、これらの文書を確認することでプロジェクトの影響を受けるステークホルダーの特定につなげることができます。

また、プロジェクトマネジメント計画書の構成要素であるコミュニケーション・マネジメント計画書には確認されているステークホルダーについての情報がまとめられており、ステークホルダー・エンゲージメント計画書からはステークホルダーの効果的な関与のための必要なマネジメントの戦略と行動を知ることができます。

プロジェクト中のステークホルダーの特定は、これらの情報をもとに進めていきます。

ステークホルダーの特定のツールと技法

ステークホルダーの特定のプロセスでは、上述のインプットを以下のツールと技法で調理し、ステークホルダーを特定していきます。

- 専門家の判断

- データ収集

- アンケートと調査

- ブレインストーミング

- データ分析

- ステークホルダー分析

- 文書分析

- データ表現

- 権力と関心度のグリッド、権力と関与度のグリッド、影響度と関与度のグリッド

- ステークホルダー・キューブ

- 突出モデル

- 影響の方向性

- 優先順序付け

専門家の判断

PMBOKのツールと技法の中で登場する「専門家の判断」には、各分野において高い知識を有している専門家との討議が必要とされていますが、ステークホルダーの特定のプロセスでは「組織内の政治と権力構造を理解すること」や「個々のチーム・メンバーの貢献と専門知識についての知識」が専門知識として求められます[4]PMBOK第6版、511頁。。

そのため、ステークホルダーの特定のプロセスにおいては、組織内の事情やプロジェクト・メンバーの力量を知る管理側の人間を議論の場に招くとよいでしょう。

データの収集

データの収集には、アンケートと調査のほか、プロジェクト・チーム内でブレインストーミングを行う手法もあります。

ブレインストーミングについては、以下の記事もご参照ください。

データ分析

ステークホルダー分析の概要

ステークホルダー分析とは、定量的・定性的情報を系統的に収集、分析し、プロジェクトの期間を通してどのステークホルダーの関心を考慮すべきなのかを決めるための技法です。

ステークホルダー分析を行う際には、組織内での立場、プロジェクトでの役割、利害関係、期待、態度、関心などの情報をまとめて、ステークホルダーと関連情報のリストを作成します。

文書分析

文書分析とは、利用可能なプロジェクト文書と過去のプロジェクトから得られた教訓を評価して、ステークホルダーとその他の支援情報を特定する手法です。

データ表現

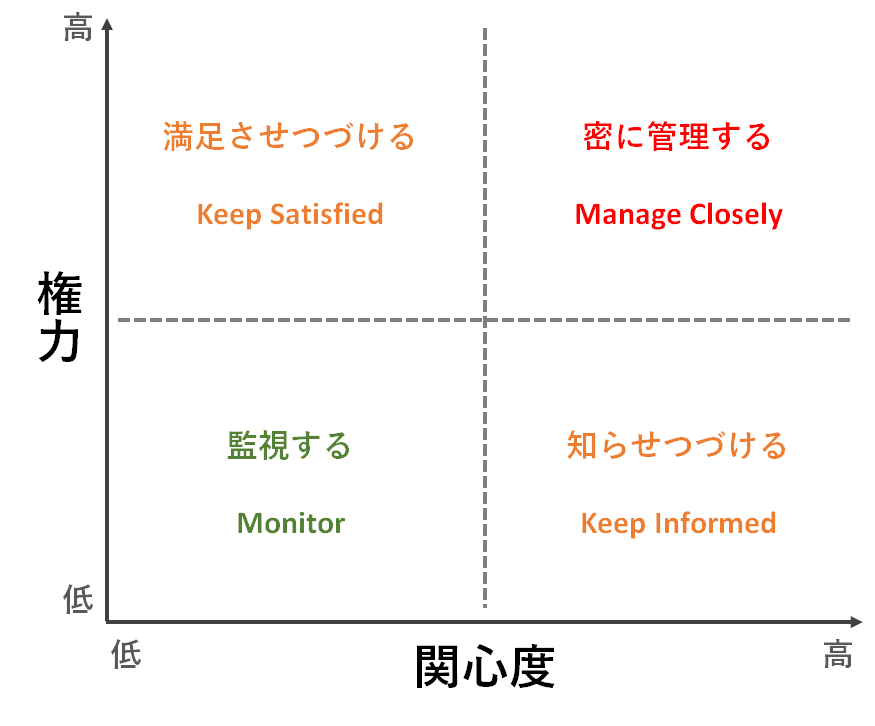

権力と関心度のグリッド、権力と関与度のグリッド、影響度と関与度のグリッド

権力と関心度のグリッド、権力と関与度のグリッド、影響度と関与度のグリッドはPMBOKのステークホルダーの特定のプロセスで行われるステークホルダー分析のデータ表現の1つであり、権力・関心度・関与度から2つの指標を組み合わせ、4つの領域をもつ格子状のグラフを作成し、ステークホルダーを分類する手法です。

権力と関心度のグリッド、権力と関与度のグリッド、影響度と関与度のグリッドについて、詳しくは以下の記事もご参照ください。

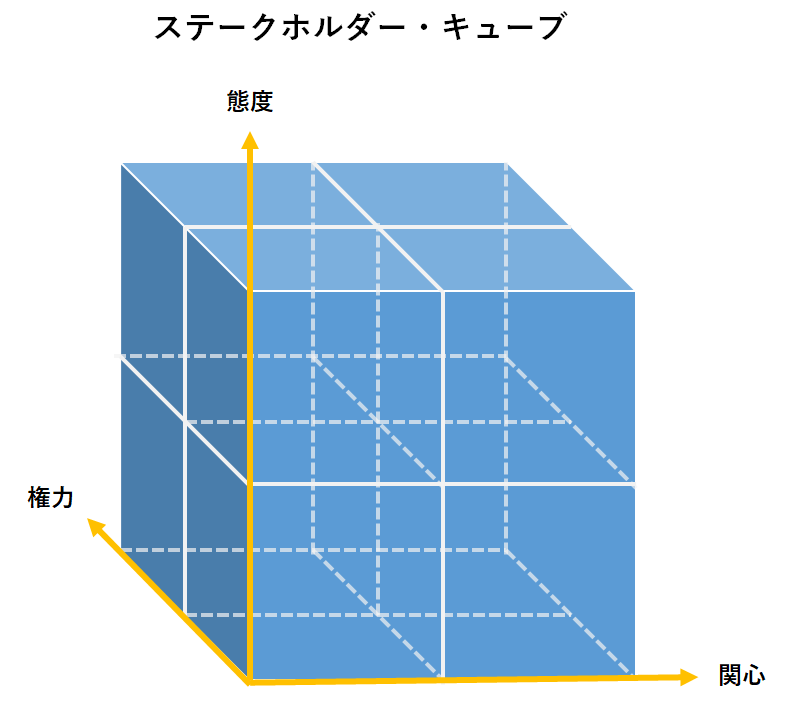

ステークホルダー・キューブ

権力と関心度のグリッド、権力と関与度のグリッド、影響度と関与度のグリッドを改良したデータ表現がステークホルダー・キューブです。このデータ表現ではプロジェクトへの態度・権力・関心の3つの指標の高低の組み合わせでステークホルダーを分類しようとしています。

ステークホルダー・キューブについて、詳しくは以下の記事もご参照ください。

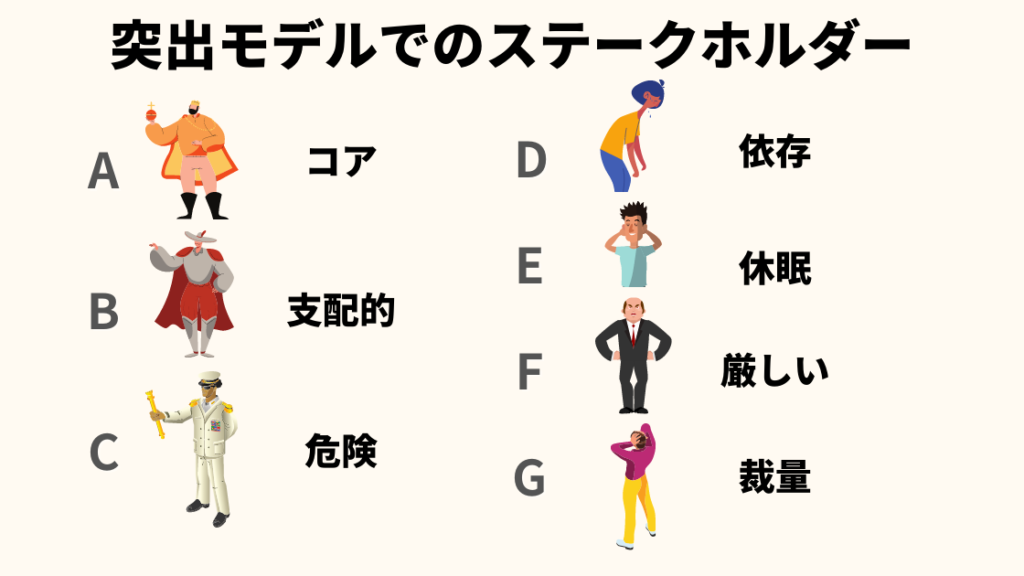

突出モデル

突出モデルは権力・緊急性・正当性に注目して、ステークホルダーの顕著な特徴を把握し、これからのステークホルダーの関与の方法や対応方法を講じる一助としようとする手法のことです。

ステークホルダーの数が多い複雑なコミュニティやコミュニティ内での関係が複雑である場合に有効な手法であり、彼らの相対的な重要性を整理する時にも役立ちます。

突出モデルについて、詳しくは以下の記事もご参照ください。

影響の方向性

影響の方向性とは、プロジェクトに及ぼす影響力に応じて、ステークホルダーを分類する手法です。

影響の方向性の分類には、以下の4つがあります。

- 上向き(実行組織または顧客組織の上級経営層、スポンサー、運営委員会)

- 下向き(知識やスキルを提供する有機的なチームや専門家)

- 外向き(サプライヤー、政府部門、一般、エンドユーザー、規制当局など、プロジェクト・チーム外のステークホルダー・グループとその代表者)

- 横向き(他のプロジェクト・マネジャーやその同僚など)

優先順序付け

以上、ステークホルダー分析の内容と、その結果のデータ表現を見てきました。

プロジェクトの規模が小さく、ステークホルダーが少ない場合には、分析の結果から対応策を採るだけで十分です。

しかし、プロジェクトの規模が大きく、ステークホルダーが多い場合は、ステークホルダーの対応策を同時に実施することができない場合もあります。

その際には、ステークホルダー分析の結果、重要だと判断されたステークホルダーから優先し、対応していく必要があります。