ステークホルダーの概要

ステークホルダーとは企業活動を行う上で影響を受ける利害関係者のことをいいます。

英語の“stakeholder”は「stake(掛け金)+holder(保有人)」となり、元来投資家を意味していましたが、解釈の仕方が次第に拡大されていき、利害を共にする人・企業・地域などを指すようになりました。

最近では投資家という狭い意味でのステークホルダーではなく、経営活動を行う地域の住民など、広い意味でのステークホルダーとの関係性を重視した経営理念を掲げる企業も増えてきました。

プロジェクトマネジメントにおいてもステークホルダーはプロジェクトの成否を分ける重要な存在です。プロジェクトを成功させるには、さまざまなステークホルダーの合意を得ていかなければなりません。

今回はプロジェクトにおけるステークホルダーの役割と影響を解説していきます。

PMBOKでの定義

PMBOKでは、ステークホルダーを「プロジェクト、プログラム、またはポートフォリオの意思決定、活動、もしくは成果に影響したり、影響されたり、あるいは自ら影響されると感じる個人、グループ、または組織」と定義しています[1] … Continue reading。

ステークホルダーの種類

ステークホルダーは「直接的ステークホルダー」と「間接的ステークホルダー」の2種類に分類することができます。

直接的ステークホルダー

直接的ステークホルダーは企業活動に直接的な影響を与える人や絶対的な権限を持つ人、もしくは団体をいいます。

例えば、その組織の経営者や株主、金融機関、プロジェクト・マネジャーやプロジェクト・メンバーなどは直接的ステークホルダーです。

これらのステークホルダーの内、経営者や株主など、プロジェクトの予算を握り、プロジェクトの実行・中止・継続の決定権を持つステークホルダーを「プロジェクト・スポンサー」と呼びます。

直接的ステークホルダーは後述する間接的ステークホルダーに比べて、プロジェクトの初期からその存在が把握できる場合が多く、プロジェクトの当初からその関係に注意が払われます。

また、プロジェクトをともに運営していくプロジェクト・チームも、重要なステークホルダーです。プロジェクト・チームの構成員については、下記の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。

間接的ステークホルダー

間接的ステークホルダーとは、プロジェクトに直接的な影響を与えないものの、プロジェクトの影響を受ける人、もしくは団体をいいます。

例えば、顧客や取引先も間接的なステークホルダーですが、プロジェクト・メンバーの上司や家族も間接的ステークホルダーに含まれます。

また、プロジェクトの結果、業務の仕組みが変わる部署も、間接的ステークホルダーになります。

例えば、プロジェクトの結果導入するITシステムにより営業部の仕事の取り組み方が変わるのであれば、営業部全体が間接的ステークホルダーとなります。

こうした間接的ステークホルダーは、プロジェクト開始当初から明らかになっているものもあれば、プロジェクトの進行とともに明らかになったり、プロジェクト中の判断の結果、追加されるものもあります。

プロジェクトの終盤になって「そのようなシステムを導入されては困る!」「今更いわれても協力できない!」と抵抗勢力になりやすいのは間接的ステークホルダーです。

ステークホルダーが与える影響

ステークホルダーはプロジェクトにさまざまな影響を与えます。

ここからは、ステークホルダーが与える影響の一例を見ていきましょう。

金銭的な影響

ステークホルダーの中でも、プロジェクト・スポンサーである経営者や出資者は、プロジェクトのさまざまな決定権を握っています。特に金銭的な判断はプロジェクト全体に影響します。

プロジェクト・スポンサーにプロジェクトで使用する金額を確約させるためにも、プロジェクト憲章を作成したり、適宜現在のプロジェクトの財政状況をEVM(アーンド・バリュー・マネジメント)を利用しながら報告したりすることが大切です。プロジェクトの金額を途中から減少させられることのないよう取り計らい、必要な時に追加の金額を得られるよう良好な関係を築いていく必要があるでしょう。

協力体制への影響

プロジェクト・スポンサーは金銭面でプロジェクトに大きな影響を与えますが、その他のステークホルダーは、プロジェクトの協力体制に影響を与えます。

例えば、とある会社の広報部が主導してWebサイトをリニューアルするというプロジェクトであっても、「何を売りにするのか?」「Webサイトを運用する上でのセキュリティ上の注意点は何か?」という意見を、営業部や情報システム部にヒアリングしなければならないかもしれません。この場合、営業部や情報システム部もステークホルダーということになります。

こうしたステークホルダーは、プロジェクトに積極的に協力してくれる人もいれば、消極的な人もいます。中にはプロジェクトに反対する人もいるでしょう。

消極的なステークホルダーや反対するステークホルダーが多いほど、プロジェクトへの協力を得られず、プロジェクト失敗の原因となってしまいます。

そのため、プロジェクトに消極的なステークホルダーや反対するステークホルダーの関与をコントロールしていく必要があります。

プロダクト受入れの可否

プロジェクトの結果、生み出されたプロダクトを受け入れるかどうかもステークホルダー次第です。

例えば、顧客という重要なステークホルダーの意見を聞いていない製品は、顧客に受け入れてもらえません。同様に、会社にITシステムを導入するという場合であっても、そのシステムを導入するスタッフが受け入れなければ骨折り損になってしまいます。

このように、プロジェクトにより無事プロダクトが生み出されたとしても、それが見向きもされなければ意味がありません。そのため、プロジェクト中から予定されているプロダクトについて、ステークホルダーの意見を聞きながら、プロジェクトを調整していく必要があります。

ステークホルダーに関する注意点

ステークホルダーは、プロジェクトの期間を通じて固定されたものではありません。

プロジェクトの途中から新たなステークホルダーが登場することもあります。

また、最初はプロジェクトに賛同していた人が、プロジェクトの進行とともに批判的になるということも少なくありません。

ステークホルダーの管理方法

プロジェクトを成功させるためには、ステークホルダーと信頼関係を構築することが不可欠です。そのため、PMBOKをはじめとして、ステークホルダーとの関係構築に注意喚起を促すプロジェクトマネジメントのガイドラインは少なくありません。

こうしたステークホルダーと良好な関係を築くための手法を、いくつか紹介していきます。

ステークホルダー・エンゲージメント

ステークホルダーとの関係を考えていく中で、ステークホルダー・エンゲージメントというアイデアは不可欠のものです。

「エンゲージメント(engagement)」とは直訳すれば「契約」や「約束」などと訳されますが、こうした関係を結ぶことを包括的に意味しています。

マーケティングの中でも、そのまま「エンゲージメント」と呼んで使用されている用語ですが、訳す際には「愛着」や「思い入れ」という日本語で表現されます。

そのため、ステークホルダー・エンゲージメントも「ステークホルダーの愛着」や「ステークホルダーの思い入れ」となります。

ステークホルダーとの良好な関係を築いていくには、このステークホルダー・エンゲージメントをいかに管理していくかが重要になり、PMBOKでは「ステークホルダー・エンゲージメントの計画」というプロセスが設けられ、その計画を「ステークホルダー・エンゲージメント計画書」にまとめることが推奨されています。

ステークホルダー・エンゲージメントの計画や、ステークホルダー・エンゲージメント計画書については、以下の記事もご参照ください。

ステークホルダー登録簿

| ステークホルダー | 部門 | 役割 | 影響度 | プロジェクトに対する姿勢 |

|---|---|---|---|---|

| P社社長 | ― | 最終意思決定者 | 高 | 支持する |

| Q部長 | 総務部 | プロジェクト統括責任者 | 高 | 支持する |

| R氏 | 総務部 | プロジェクト責任者 | 中 | 支持する |

| S部長 | 営業部 | 利用部門責任者 | 高 | 抵抗あり |

| T氏 | 営業部 | 利用部門担当者 | 低 | 支持も抵抗もしない |

ステークホルダー情報は的確に管理しなければいけません。これらの情報を活用して、意見交換の場や会議に招待することもあります。

この情報管理をする際に使われるのが、ステークホルダー登録簿です。

ステークホルダー登録簿は、プロジェクト文書の1つであり、利害関係者を特定し、その役割や影響度を査定して分類するために活用される文書です。文書では「識別情報」「評価情報」「ステークホルダー分類情報」などの情報がまとめられます。

「識別情報」とは、プロジェクト内での役割などの情報を記載します。担当者の氏名だけではなく、役職名や連絡先など個人を特定できる識別情報を記載します。

「評価情報」とはプロジェクトの成果に影響を与える度合いや期待値、関与度のことです。

「ステークホルダー分類情報」とは、利害関係者を分類するための情報です。例えば、プロジェクトの関心度(高・中・低)がどれなのかを分類するために使用されます。

ステークホルダー登録簿については、以下の記事もご参照ください。

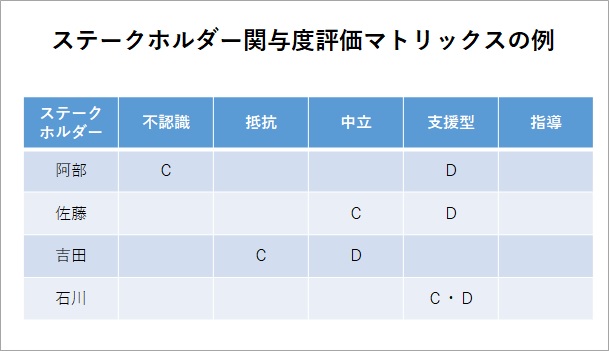

ステークホルダー関与度評価マトリックス

ステークホルダー関与度評価マトリックスとはステークホルダーと関与度をマトリックス状に視覚化したデータの表現方法です。

一見、ステークホルダー登録簿のようにも見えますが、ステークホルダー関与度評価マトリックスでは、各ステークホルダーの関与度を不認識、抵抗、中立、支援型、指導の5つに分け、現在の状況に“C”を、望ましい状態に“D”をとり、理想と現実の差を把握できるようにしています。

ステークホルダー関与度評価マトリックスについては、下記の記事もご参照ください。

ステークホルダー・ダイアログ

大手企業では、利害関係者との信頼関係を高めるために、意見交換の場を積極的に設けています。このような場をステークホルダー・ダイアログといいます。

顧客や取引先などの利害関係者が求めている意見を参考にして自社商品の開発に役立てたり、社会貢献に役立てたりすることで、ステークホルダー・エンゲージメントを高めることが大切だと認識されています。

プロジェクトのライフサイクルとステークホルダーの影響

プロジェクトのライフサイクルの中でステークホルダーが与える影響は、プロジェクトの開始直後が最も大きく、完了に近づくとともに小さくなると言われています。

これはプロジェクトの開始直後、すなわち立上げや計画の段階では、プロジェクトの目標・目的に対してステークホルダーの意見が取り入れられることが多いからです。

例えば、「創業記念日までにサービスをリリースできるようプロジェクトを進めてほしい」「自社の新人も訓練のためにプロジェクト・チームにいれてほしい」というように、ステークホルダーの意見が多く取り入れられ、プロジェクトの前提条件や制約になっていきます。

一方で、プロジェクトが佳境に入ると、ステークホルダーが何をいっても、その時点ではどうにもならないことが多く、ステークホルダーの要望も別プロジェクトで対応するように促されます。

このように、プロジェクトの時間の経過とともに、ステークホルダーの影響は小さくなっていくと考えられます。

注

| ↑1 | PMBOK第7版、8頁。なお第6版715頁では、「プロジェクトやプログラム、ポートフォリオの意思決定、活動、成果に影響したり、影響を及ぼされたり、影響を受けると感じる個人やグループ、組織」と定義している。 |

|---|