ゲーミフィケーションとは何か徹底解説!構成要素や役に立つ場面などを紹介

ゲーミフィケーション(Gamification)とは何か?

「あなたはいつもゲームばかりして」

ファミリーコンピューターが普及して、テレビゲームが一般化して以来、こうしたお小言をどの家庭でも聞くようになってきました。

もちろんテレビゲームが普及する前でも、「野球ばかりして」「テレビばかり見て」というお小言を子供は聞いていたのかもしれませんが、テレビゲームほど子供の心を掴んだものはないように思います。

放送時間が決められているテレビ番組や友達の予定に影響される野球などと違い、一人でも遊ぶことができるテレビゲームはゲームばかりすることができます。

この他を忘れて没頭できるゲームの面白さ・楽しさを、仕事などのゲームではないものにも応用していこうというのがゲーミフィケーションです。

広義のゲーミフィケーションと狭義のゲーミフィケーション

ゲーミフィケーションはまだまだ新しい研究分野であるため、明確な定義というものはないように思われます。

一般的に「ゲーミフィケーション」という言葉は、「ゲームのような仕組みにする」、「ゲームのように見せる」という二通りの意味で使われています。

「ゲームのような仕組みにする」というのは、たとえば会社の仕事のように「テレビゲームではないものをゲームのように面白くできないか」を考えるものです。

一方で「ゲームのように見せる」というのは、Nintendo Switchで発売されている「英検スマート対策」などのように、ゲームの画面を使おうというものです。

「ゲームのような仕組みにする」ことも、「ゲームのように見せる」こともゲーミフィケーションだと捉えるのが広義のゲーミフィケーション、「ゲームのような仕組みにする」ことだけをゲーミフィケーションとするのが狭義のゲーミフィケーションです。

以下、このページでは狭義のゲーミフィケーションを取り上げ、「ゲームのような仕組みにする」ことを中心に考えていきます。

ゲーミフィケーションの構成要素

ゲーミフィケーションはゲームの面白さを用いて、プレイヤーのモチベーションを高めることが目的です。

ここからはゲームの面白さを採り入れたゲーミフィケーションの構成要素を見ていきましょう。

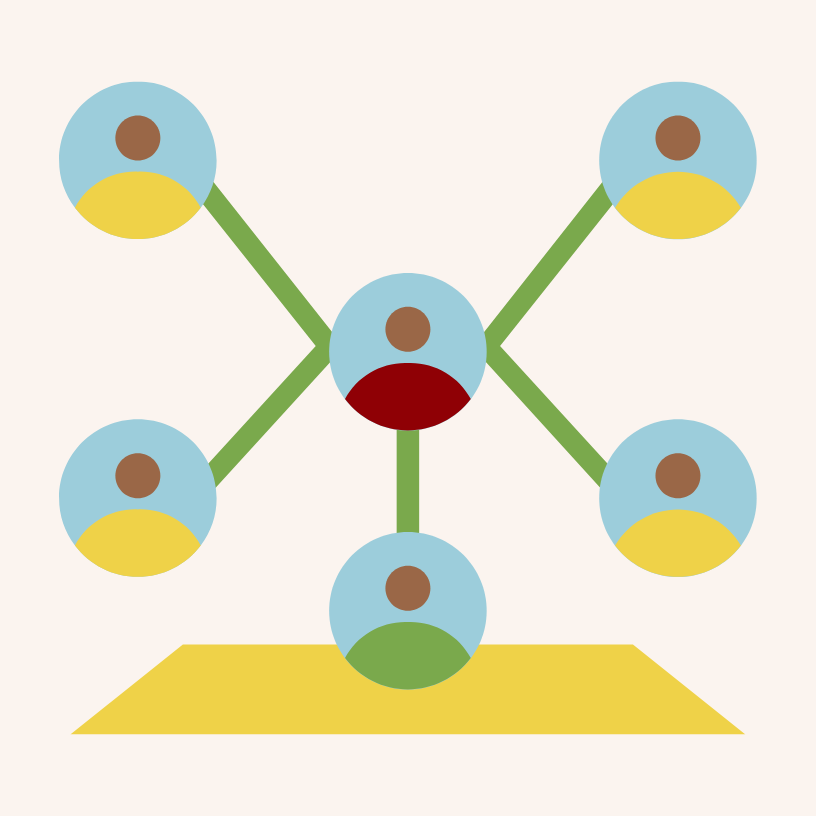

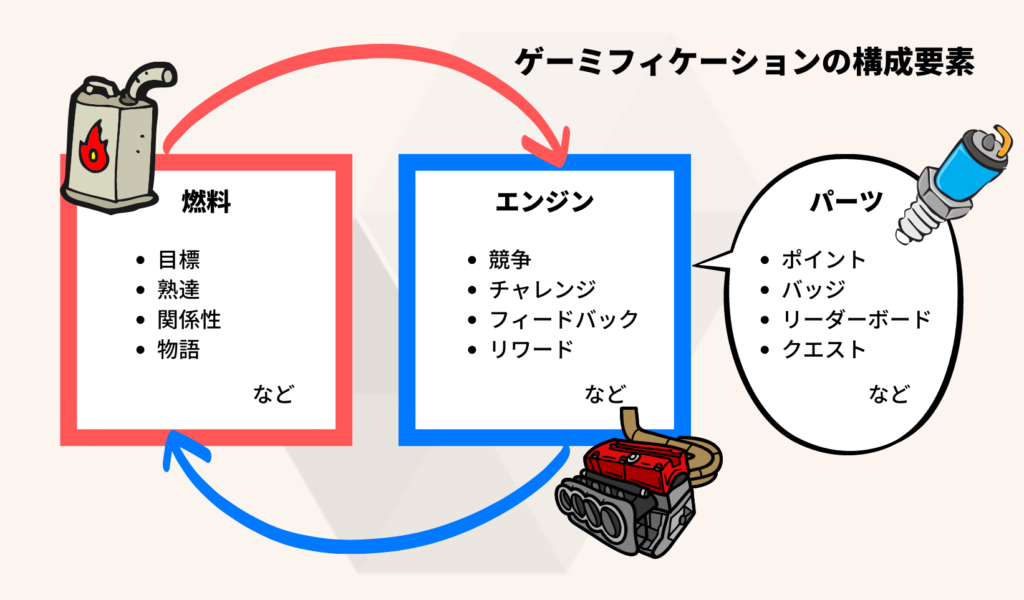

上の参考画像1はゲーミフィケーションの構成要素の働きをまとめたものです。

もともと人間は「目標を成し遂げたい」「もっと上達したい」という気持ちを持っています。こうした人間のモチベーションをゲームは燃料としていきます。

そしてその人間の気持ちをさらに熱くさせるエンジンの役割を果たすのが「競争」や「チャレンジ」など、ゲームのメカニズムです。

さらに、このゲームのメカニズムを楽しいものにするのが、競争を加速させる「ポイント」であったり、目標到達の称号である「バッジ」などのゲームのパーツです。

人の気持ちという「燃料」、ゲームメカニズムという「エンジン」、ゲームを盛り上げる「パーツ」の3つがそろってようやくゲームの楽しさが再現され、ゲーミフィケーションの仕組みができます。

以下、これらゲーミフィケーションの構成要素をさらに詳しく見ていきましょう。

燃料:気持ち

自動車のガソリンに当たる、ゲーミフィケーションの燃料となるのは人の気持ちです。簡単に言えば、モチベーションを刺激する要素のことです。

先ほども述べた通り、人間には「目標に近づきたい」「もっと自分のスキルを高めたい」という自発的な気持ちが備わっています。

これを内発的動機づけと呼びますが、こうした気持ちがゲーミフィケーションの燃料となります。

とくにゲーミフィケーションが刺激を与える人の気持ちとして「目的・目標に向かう気持ち」「熟達したい気持ち」「関係性を強めたいという気持ち」の3つを挙げることができます。

ここからは、これら3つの気持ちについて詳しく見ていきましょう。

目的・目標に向かう気持ち

目的や目標は人の行動に強い影響を与えるものです。

「次のコンクールで優勝したい」「次のテストで高い点数をとりたい」という衝動は多くの人が経験したことがあるはずです。

こうした気持ちは何よりのモチベーションとなります。

目的と目標の関係については、『ソーシャルゲームはなぜハマるのか』に記されている定義がわかりやすいでしょう。

同書によれば、目的と目標は親子関係にあり、目的が最終的なゴールであれば、目標はプレイヤーの熟達の度合いによって変化する短期・中期的なものだとしています[1]深田浩嗣『ソーシャルゲームはなぜハマるのか ゲーミフィケーションが変える顧客満足』SBクリエイティブ、2011年、69頁。。

つまり、最終的なゴール(目的)に至るまでのステップとして目標があると考えればよいでしょう。

目的・目標の効果を高めるために、欠くことができない2つの要素があります。それは「物語」と「制約(ルール)」です。

ゲームではこの「物語」と「制約(ルール)」が巧みに目的・目標に織り込まれ、プレイヤーを楽しませています。

ここで「物語」と「制約(ルール)」についても見ていきましょう。

物語

物語、それも壮大な物語の中にいると感じられる目的・目標は、それだけ動機づけの効果を高めることができます。これはゲームで考えるとよりクリアに理解できます。

ただ単調にモンスターを倒してレベルを100まであげるという目的よりも、「魔王から世界を救う」という壮大な目的のほうが人の心を動かすゲームになります。

同様に、「何故私たちはこの仕事をするのか?」というような、壮大な物語があったほうが、人のモチベーションは高まります。

制約(ルール)

目標・目的の補助機能として挙げられるのが「制約(ルール)」です。

目先の目標達成だけを見てしまうと、倫理に反する行為につながってしまう恐れもあります[2]ダニエル・ピンク『モチベーション3.0 持続する「やる気!」をいかに引き出すか』大前研一訳、講談社+α文庫、2015年、100頁。。

そこで、制約やルールを設けることが必要になってきます。

制約やルールは単にプレイヤーの行動を制限するだけではありません。むしろゲームとしての輪郭を際立たせ、ゲームとしての面白さを引き立てることができます。

たとえば、サッカーではキーパーやスローイングの時でない限り、手を使うことは許されていません。

反対に、バスケットボールでは足を使うことができません。

この「手を使ってはいけない」「足を使ってはいけない」というルールはプレイヤーにとっては不自由を与えますが、それでプレイヤーは落胆するわけでなく、むしろサッカーやバスケットボールというゲームによりのめり込むきっかけとなります。

ルールの存在により、足でボールを扱う訓練にプレイヤーは励むようになり、さらにサッカーというゲームをよりいっそう面白いものにします。

このように、ポリシーにも似た制約やルールがプレイヤーのモチベーションをさらに高めます。

熟達

何よりのモチベーション

熟達とは成長や上達を望む衝動のことです。

誰に言われることなくサッカーの練習に取り組む人もいれば、プログラミングの勉強にまい進する人もいます。

このように、自分の得意とする能力を高めたいという気持ちが「熟達」です。

関係性

関係性は「他者の役に立ちたい」「チームに貢献したい」という気持ちです。

これは現実社会ではボランティアとして、バーチャルのゲーム世界ではサポートキャラクターの役割を担うことで実際に行動に現れます。

エンジン:ゲームの仕組み

ゲーミフィケーションのエンジンとは、人の気持ちをうまく燃焼させ、動力に変えてくれる仕組みのことです。

成績を競わせたり、新しい問題にチャレンジさせたりすることによって、人の気持ちを刺激し、新たな行動を促します。

ここでは『ウォートン・スクール ゲーミフィケーション集中講義』の記述を参考に、ゲームのメカニズムを見ていきましょう[3]ケビン・ワーバック 、ダン・ハンター『ウォートン・スクール ゲーミフィケーション集中講義』CCCメディアハウス 、2013年、146~147頁。。

チャレンジ

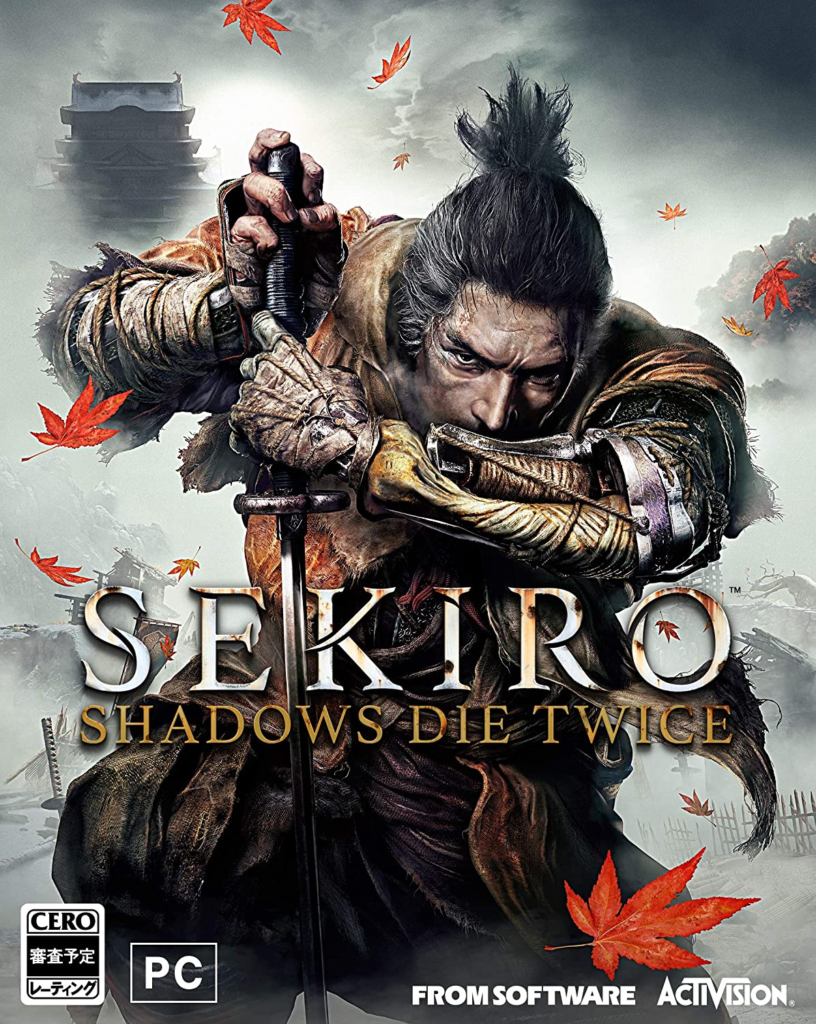

世の中には失敗を繰り返しながら少しずつ対策を覚えていく「死にゲー」というものがあります。

これらの「死にゲー」は一見面白くなさそうに見えるのですが、多くのプレイヤーを魅了しています。

試行錯誤を繰り返し、ようやくクリアした時にプレイヤーは興奮と感動を覚えます。

とはいえただ難しいだけで面白いゲームになるわけではないため、ゲームバランスを整え、プレイヤーの「チャレンジしたい!」という気持ちを呼び出すことが大切です。

チャンス

ここでいうチャンスとはゲームのランダム要素のことです。「運」の要素と言い換えてもいいかもしれません。

ゲームにおける「運」の程度はゲームによって異なります。

たとえば、囲碁・チェス・将棋はあまり「運」の要素がありません。

2016年3月にGoogle傘下のDeepMind社が開発したアルファ碁(AlphaGo)が韓国の囲碁棋士・イ・セドル九段を破ったことが話題となりましたが、「運」のない世界では論理がすべてを支配するため、昨日囲碁を始めた子供がこのアルファ碁に勝つことはまずありえません。

一方で、すごろくやトランプゲームは「運」が大きく勝敗に影響するため、ついさっきルールを覚えた子供がその道10年の大人に勝利することも多々あります。

この「運」の要素をうまく調整し、初心者でも楽しめるゲームにすることで、ゲームへの関与を大きくすることができます。

協力

クトゥルフ神話TRPGから「World of Warcraft」などのオンラインRPGまで、多くのゲームはプレイヤー同士の協力がゲームクリアのかぎとなっています。

人は人から期待され、頼られた時、さらにその期待に応えられた時、無上の喜びを感じます。

こうした人の持つ献身の心をくすぐるメカニズムがゲームの中には搭載されています。

フィードバック

ゲームにおけるフィードバックとは、プレイヤーの行動の結果を知らせることです。

モンスターを倒した時、ミッションをクリアした時、ゲームではすぐにその成績がプレイヤーに知らされます。

ゲームで見られるすばやいフィードバックはプレイヤーのモチベーションになります。

これはゲーム外でも同様で、一般的に人は何かをした際に、後からお礼を言われるよりも、その場で言われた方がうれしい気持ちになります。

このすばやいフィードバックも、ゲーミフィケーションのエンジンの要素です。

リワード

RPGにおいて敵を倒した時に得られる経験値やゴールドなどの報酬(リワード)はゲームの大きな要素です。

多くの場合、プレイヤーはこの報酬により装備を整え、さらに強い敵にチャレンジしていきます。

このリワードの与え方によってもゲームの面白さは変化していきます。

フィードバックと組み合わせて、リワードをいかにプレイヤーにすばやく、大々的に与えられるかもゲームデザインのポイントの1つです。

リソースの獲得

資源という意味の「リソース」は、ここではゲームで得られるあらゆるアイテムや称号などの要素を意味しています。

報酬だけでなく、ゲームに出てくるアイテムや何かを達成した時に得られる称号の収集に夢中になるプレイヤーもいます。

この収集癖をうまくコントロールすることで、プレイヤーをゲームにのめり込ませることができます。

トレード(交換・取引)

トレーディングカードゲームのように、よりゲームに強くなるために、プレイヤー同士でリソースのトレードをすることがあります。 また、「カタンの開拓者」のように、トレード自体がゲームの中心になることもあります。

このトレードを通じて競争力やリソースの獲得が促進され、ゲームの面白みが増していきます。

競争と勝利

ゲームで何より大切なことは勝利することです。

そして勝利するために他のプレイヤーに勝ちたいという競争の精神はプレイヤーを突き動かす最も重要なゲームの仕組みだと言えます。

この競争と勝利へのモチベーションは、ゲーム以外の分野でもよく取り入れられています。

パーツ:ゲームのパーツ

ここから紹介するパーツは、ゲームのように見せる要素のことを指します。

つまり、私たちが「これってゲームっぽいな」と思う要素が、このパーツです。

ゲームのように、面白い仕組みを作るには燃料となる「気持ち」、エンジンとなる「ゲームの仕組み」、そして「ゲームのパーツ」が必要であることを見てきました。

同じような燃料やエンジンでも、パーツが異なると自動車からバイク、工作機械まで様々なものに変わります。

同様に、使用するパーツが異なれば、ゲームに参加するプレイヤーが受ける印象も変わってきます。

ここからは、ゲームを構成する主なゲームのパーツを「目標のための部品」「交流のための部品」「競争のための部品」に分けて見ていきましょう。

目標のための部品

目標のための部品とは、目的達成のための中継地点である目標を明示したり、その達成を促すためのパーツを意味しています。

ポイント

ポイントはあらゆるゲームで導入されています。

得点だけでなく、能力を数値化することもあり、レベルアップやアイテムでその数値が増減します。

数字を見るだけで、目標を自ら立てる人もいます。

たとえば映画「マイレージ、マイライフ」の主人公ライアン・ビンガムは、航空会社からのポイントサービスであるマイレージが1,000万マイルになることを目標にしていました。

このように、ポイントなどで実績が数値化されると、自然とモチベーションを高める人もいるため、有効な手法としてゲーミフィケーションで用いられています。

アチーブメント(目標)

アチーブメントはゲームで最もよく見られるパーツです。

最近では「トロフィー」や「実績解除」の仕組みを導入しているゲームも多くなってきました。

たとえば「モンスターを10体倒そう」「20回アイテムを練成しよう」という目標を、ゲームから提示されたことはないでしょうか。

アチーブメントの達成に連動して、コンテンツのアンロックを行うこともあります。

たとえば、「釣りに3回成功したら新しい釣り場に行ける」などです。

アチーブメントは最終的な目的までの道筋を示したり、目的を達成するために必要なスキルの習得を促したりします。

バッジ

収集意欲もくすぐるツール

ゲーミフィケーションの「バッジ」とは、巷で売られているような缶バッジではなく、勲章のようなもので、先ほどのアチーブメントの進捗を視覚的に表現したものがバッジです。

現実世界に取り入れる場合は、物理的にバッジを用意しても良いですし、社内SNS内にバーチャルなバッジを作っても良いでしょう。

バッジは、取得条件を明示することによってプレイヤーの目標になり、また「色々なバッジを集めたい」という収集意欲を刺激することで、ゲームへのモチベーションを高めます。

クエスト

目を向けさせることができるクエスト

クエストはあらかじめ設定されたチャレンジです。

アチーブメントと役割が似ていますが、その違いを簡単にまとめると以下のようになります。

| アチーブメント | クエスト | |

|---|---|---|

| 得られるもの | 称号やバッジなど | アイテムや金銭などの 報酬 |

| 目的との関係 | 主に目的の達成に必要なもの | 目的の達成に 必ずしも必要ではない |

多くの場合、アチーブメントを達成しても得られるものはバッジや称号ですが、クエストは個別に目標とアイテムや金銭などの報酬が用意されています。

また、アチーブメントの達成はゲームの目的達成のために不可欠であることが多い一方で、クエストは必ずしも達成を求められないことがほとんどです。

以上のことから、クエストはアチーブメントで追うゲームの本道以外に目を向けさせるために有効な手法だと言えるでしょう。

バーチャル商品

バーチャル商品とはゲーム内の商品のことです。原則ゲーム中の貨幣で購入するものですが、最近では現実のお金で購入する課金アイテムなども存在します。

こうしたアイテムを収集しようとする気持ちも、目標や報酬に似た動機づけです。

交流のための部品

交流のための部品とは、プレイヤー間で協力するための手段や、お互いの状況をより正確に知るためのツールを指します。

チーム

チームを組むことは、ゲームを面白くさせる部品の1つです。

そのまま「チーム」という言葉を使うこともあれば、「ギルド」など、そのゲームのイメージにあった名称を使うこともあります。

チームを組むことで、関係性を重視するプレイヤーの貢献意欲を高めることができます。

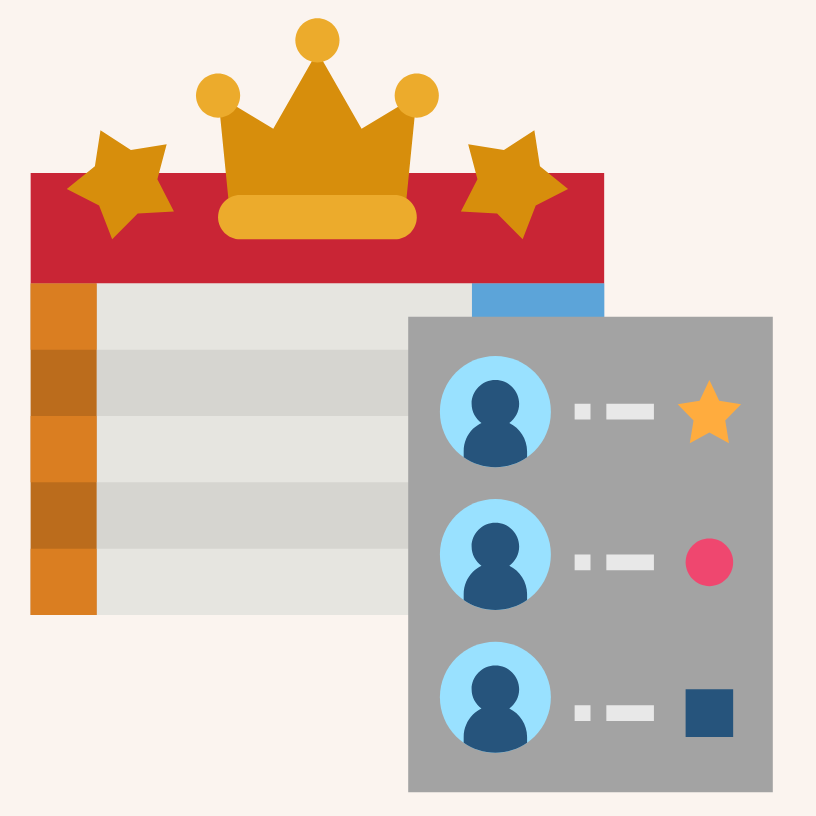

リーダーボード

リーダーボードではプレイヤーの進歩やランキングなどを表示します。

リーダーボードはもとはゴルフトーナメントで上位のプレイヤーの名前とスコアを載せる掲示板のことでした。

これが転じて、ゲームのスコアの上位者を示すものもリーダーボードと呼びます。

プレイヤーはこのリーダーボードを見ることで、自分だけでなく、他のプレイヤーの状況も把握することができるため、コミュニケーションのツールとして使えます。

ソーシャルグラフ

ソーシャルグラフとは、プレイヤーの関係を示した図のことです。

SNSなどでは、このようなソーシャルグラフを出力する拡張機能が用意されていることがあります。

ソーシャルグラフを使うと、気になっているプレイヤーの人間関係を視覚的に把握することができます。

アバター

アバターとは自身のゲーム中での分身のことです。たとえば、任天堂のゲームで使われているMiiは代表的なアバターです。

アバターを介してコミュニケーションを取ることで、テキストだけでコミュニケーションを取るよりも、プレイヤーは親しみをもって接することができます。

また、アバターはその人を映す鏡ですので、プレイヤーの知られざる一面を知るきっかけになったり、話のタネにしたりすることができます。

ギフティング

ギフティングとは自分の持っているアイテムを他のプレイヤーと共有したり、贈ったりすることです。

ギフティングを通じて、プレイヤーは交流を深めていきます。

競争のための部品

コンバット

コンバットとは定められた戦いを意味します。次に紹介するボス戦に比べると短期的に決着がつくものを指します。

レベルアップのための戦いや、プレイヤー同士の戦闘はゲームに欠かせないパーツです。

ボス戦

ゲームにつきものなのがボス戦です。

次のステージにあがるための戦いと言い換えることもできます。

ビジネスでいえば、少し背伸びした難しいプロジェクトへのチャレンジがボス戦に当たります。

「パーツの」まとめ

ここまではゲームを構成するパーツについて見てきました。

ゲーミフィケーションではポイント、バッジ、リーダーボード(Point, Badge, Leaderboad)をまとめてPBLと呼び、基本のパーツとしています。

ゲーミフィケーションを仕事などに導入する場合、どのようなパーツを使用するかは組織やスタッフの状況に応じて考えていかなければなりません。

スタッフの特性や、現在の組織の課題などを考慮し、うまくパーツを組み合わせ、ゲームの仕組みを作っていくことが大切です。

ゲーミフィケーションの構成要素が欠けてしまったら

以上、ゲーミフィケーションの構成要素を見てきました。

これらの構成要素が1つでも欠けてしまうと、ゲーミフィケーションとしては成り立たなくなってしまいます。

燃料がない状態

ゲームの仕組みとパーツはあるけれども、燃料がない状態、つまり人の気持ちを刺激することができない場合は誰もそのゲームで遊ぼうとはしません。

たとえば、ポイント制度やリーダーボードを用意し、会社のスタッフに「オフィスのごみ拾い競争」をさせようとしても、そこに目標も何もなければ、わざわざスタッフはごみ拾い競争に参加しようとはしないでしょう。

どんな良いゲームの仕組みを作っても、それが参加者となる従業員の目標に合致しなかったり、熟達を目指そうという気持ちにさせないものであれば、ゲーミフィケーションとしては失敗に終わってしまいます。

エンジンがない状態

人の気持ちをくすぐるゲームのパーツは用意しているが、ゲーミフィケーションのエンジンであるゲームとしての仕組みに欠けている状態はどうでしょうか。

たとえば、宿題を提出すると学校の先生にスタンプを押してノートを返された方は多いのではないでしょうか。

スタンプも立派なゲーム要素と言えますが、これだけで「次も宿題を頑張ろう」とはなかなかなりません。

もらえたスタンプの数を競わせてみたり、「これができたら特別スタンプがもらえる」などの次のチャレンジを促す仕組みがなければ学生の次の行動の後押しをすることは難しいでしょう。

パーツがない状態

人のモチベーションの気持ちをくすぐるゲームの仕組みはあるけれども、ゲームとしてのパーツがない状態はどうでしょうか。

これはよく見受けられる状況です。たとえば学校でテストの成績を貼り出して、競争させるということがあります。

ゲームの仕組みの競争を使うだけでも、人を発奮させることは可能です。

ではゲームとしてのパーツはいらないかというとそうではありません。

ガソリンとエンジンだけではそこから得られた動力がどこに向かうのかわからないように、気持ちとゲームの仕組みだけではうまく参加者を導くことができません。

上記の学校の成績開示でいうと、数学は成績上位に入っているものの、英語の成績は今一つという学生がいたとします。

何の施策もしないままでは、その学生の英語の成績の向上は期待することができません。

そこで、成績上位者に配られるバッチを科目ごとに用意し、「今回は数学バッチをもらえたから、今度は英語バッチを狙うようにしよう」という風に、次の課題を示さねばなりません。

あるいは、成績が悪い人のため、「平均点に到達したバッチ」など、初心者向けの目標設定をすることも大切です。

ゲームのパーツというのは、人の気持ちへの作用を大きくし、また次の目標への道しるべとなります。

バッチ、リーダーボード、アチーブメントなどで指針を明示しながら、参加者をモチベートしていくのがゲーミフィケーションの真骨頂と言えるでしょう。

ゲーミフィケーションはどのような場面で役に立つのか?

ここからは、ゲーミフィケーションがどのような場面で役に立つのかを解説していきます。

教育とゲーミフィケーション

良いゲームは良い先生

ゲーミフィケーションは教育分野での可能性があります。

良いゲームは良い先生でもあります。そのゲームをしたことがない知識ゼロのプレイヤーに対しても、ゲームは簡単な操作から反復練習を要求し、プロへの道に導いてくれます。

この例としてよく挙げられるのが「スーパーマリオブラザーズ(以下、マリオと略記)」です。マリオでは、プレイヤーは初め何もないスタート地点から出発します。コントローラーの十字キーを押せば動き、ボタンを押せばジャンプをすることができます。

始めは1-1のステージすらおぼつかない足取りでゴールしていたプレイヤーも、次第に難しいステージをクリアできるようになり、ラスボスのクッパの撃破を目指すようになります。

ゲームがうまくなる、あるいはゲームに強くなるということは、そのゲームを知っていくことです。

敵の配置やステージごとにでるアイテム、要所の注意点などを暗記していきながら、プレイヤーはゲームへの理解を深め、ゴールを目指していきます。

ゲームの学習が続けられる理由

では何故マリオのプレイヤーはゲームクリアに至るまで、そのゲームについての学習を止めないのでしょうか。

その理由は下記の4点にまとめられます。

- 反復学習

- 明確なゴール

- 現状の把握

- モチベーション

ここからは、これら4点の内容を見ていきましょう。

反復学習

反復学習についてですが、マリオをはじめ多くのゲームはプレイヤーに繰り返し同じ行動を求めています。

マリオであれば、敵を踏みつけて倒すという行為を繰り返し繰り返し行うことになります。

ゲームを始めたころであれば勢い余って敵を飛び越したり、あるいは飛び跳ねてくる敵をうまく踏めなかったりします。しかし、ゲームをプレイする中で、敵を倒すという行為を何度も繰り返した結果、特殊な足場であったり、変則的な動きをする敵が複数襲いかかってきても、プレイヤーは問題なく対処できるようになります。

明確なゴールと現状の把握

ゲームには明確なゴールがあり、そのゴールに対してプレイヤーがどこまで到達しているかが明示されます。

このことも、ゲームが学習を促す要因になっています。

よく「化学がわからない」「数学がわからない」という学生に話を聞くと、「そもそもどこがわからないのかわからない」という答えが返ってきます。しかし、ゲームをしている上ではそのようなことはありません。

「○○ステージのあの敵が倒せない」とか「○○への行き方がわからない」など、壁にぶつかっても、それを解消する方法もプレイヤーに明示されています。その結果、対策を練るのも容易になり、学習の負担を軽減することができます。

ゲーミフィケーションによるモチベーション向上

ゲーミフィケーションで期待される効果として、モチベーションの向上が挙げられます。

ゲームが学ぶことによって強くなると言っても、学ぶことが誰にとっても楽しいことであれば、世にこれだけ勉強で困る子供はいないはずです。その点、ゲームはプレイヤーのモチベーションを上げる優秀なコーチです。

その原動力は以下の3点にまとめられます。

- 明確なゴール

- 数値化

- すばやいフィードバック

プレイヤーはゴール(目的)が明確であると、ゴールに向かっていくモチベーションも高まります。

数値化は「プレイヤーがどのステージにいるのか?」「どのくらいのポイントを稼いでいるのか」を明示することです。

たとえばこれはマリオのようなアクションゲームよりも、ドラゴンクエスト(以下、ドラクエと略記)のようなRPGで顕著にみられる効果のように思われます。

ドラクエなどのRPGをしていると、現在のゴールドや経験値がしっかりと明示されています。そのため、「次のレベルアップまで頑張ろう」とか、「あの武器が買えるまでもう少しモンスターを倒そう」という動機づけが働きます。

そしてこの数値化と密接に関係しているのがすばやいフィードバックです。上記のような経験値やゴールドが戦闘後すぐに反映されてこそ、数字によってプレイヤーの心が駆り立てられます。

このように、ゲームは自動的にモチベーションを向上させ、またプレイヤーの学習を促進させます。こうした効果を教育の現場のみならず、仕事の現場にも取り入れることで生産性を高めることができます。

ゲーミフィケーションでは実現できないこと

様々な効果が期待されるゲーミフィケーションですが、ゲーム化することでどんなことでもうまくいくと言う訳にはいきません。

ここからはゲーミフィケーションでは実現できないことを紹介していきます。

ゲーミフィケーションで仕事を娯楽にできるわけではない

ゲーミフィケーションでつまらない仕事まで面白くできるのでしょうか。

『GAMIFY ゲーミファイ―エンゲージメントを高めるゲーミフィケーションの新しい未来(以下、GAMIFYと略記)』では著者であるブライアン・バーグが受けたゲーミフィケーションに関する質問が紹介されています。

その中に「お客情報の割り振り作業が決まった手順で楽しくないため、インターフェースをゲーム化してスピードアップを図りたい」というものがあります。

さらに同書には「ゲーミフィケーションを使って総務スタッフに業務外の仕事として、営業員の経費報告書の仕事をさせられないか」という質問も掲載されています。

ブライアン・バーグはいずれの質問に対してもゲーミフィケーションではできないと答えています[4]ブライアン・バーク 『GAMIFY … Continue reading。

ゲームとゲーミフィケーションの根本的な相違点とは、ゲームの最終目標が「ユーザーを楽しませること」であるのに対して、ゲーミフィケーションはユーザーに「モチベーション」や「エンゲージメント」を提供することが目的であることです。

そのためブライアン・バーグは「ゲームとゲーミフィケーションは根本的に異なる」「ゲーミフィケーションは娯楽ではない」と一貫して主張しています[5]ブライアン・バーク 『GAMIFY … Continue reading。

ゲーミフィケーションで不必要なものまで買わせることができるか?

『GAMIFY』の中では、郵便サービスを行う会社からのゲーミフィケーションへの質問が紹介されています。

eメールに紙媒体の手紙の市場・役割を奪われている中で、ゲーミフィケーションでこれまでのように手紙を使用してもらえるようにできないかという質問に対し、著者のブライアン・バーグは「他社と比較して御社のサービスにメリットがないのであれば、ゲーミフィケーションをもってしても無理でしょうね」と回答をしています[6]ブライアン・バーク 『GAMIFY … Continue reading。

確かに何のメリットもない商品に対しては、ゲーミフィケーションに限らず、どのような施策をもってしても購買に至らせることは難しいでしょう。

ゲーミフィケーションはやりがい搾取を助長する?

やりがい搾取とは何か?

ゲーミフィケーションにはやりがい搾取に悪用されるという懸念点があります[7]井上明人『ゲーミフィケーション―<ゲーム>がビジネスを変える』NHK出版、2012年、210頁。。

やりがい搾取とは、一般的に以下のように定義されます。

「やりがい搾取」とは、金銭や福利厚生などの待遇改善が不十分なまま「やりがい」のみで仕事をさせ、労働者の労働力や時間を奪い取ることをいいます。

やりがい搾取とは――意味と例、「やりがい搾取」が起きないよう企業がすべきことは – 『日本の人事部』(2022年11月11日閲覧)

たとえば、「営業成績を社員全体で競おう!成績上位者は盛大に表彰するよ!」という社風の会社があったとします。みんなで成績を競うということ自体は問題ないのですが、これに付随して「高い成績を上げるには残業や土日出社は当たり前だよね。でも、自分の意志で来ているから手当てはでないよ」という文化も根付いていたらどうでしょう。

仮に成績上位者に莫大な報酬が与えられるとしても、不当に賃金抑制を狙った制度と言えましょう。

この他にも、『ゲーミフィケーション―<ゲーム>がビジネスを変える』に書かれているように、イラスト投稿サイトのピクシブで活躍しているイラストレーターが安価な値段で仕事をさせられているという問題があります。

この背景には、有名企業が「うちのゲームのキャラクターデザインができるんだから、これくらいの報酬でいいよね」とやりがいを盾に正当な報酬を与えていないという現実があります。

こうしたことから、悪意のある経営者はゲーミフィケーションを用い、やりがいをスタッフに押し付けて、その分賃金などを抑えるやりがい搾取を行おうとするかもしれません。

その意味ではゲーミフィケーションの浸透はやりがい搾取を助長するかもしれません。

しかし良くも悪くも、ゲーミフィケーションをやりがい搾取の装置として機能させることはできないでしょう。

生活が安定しなければゲーミフィケーションによるモチベーション向上は見込めない

何故ゲーミフィケーションがやりがい搾取の装置として機能しないのでしょうか。

ダニエル・ピンク『モチベーション3.0 持続する「やる気!」をいかに引き出すか』の一節を引用してみましょう。

もちろん、職場のモチベーションに関する議論は、人生における避けがたい純然たる現実、つまり生計を立てなくてはいけないという基礎事実から始まる。給与、契約料、給付金、何がしらの特典などは、「基本的な報酬ライン」だ。これが適切でなかったり、公平でなければ、被雇用者は、不公平さや不安定な状況ばかりを意識する。それでは、本来予測可能なはずの外的動機づけも、理解しがたい奇妙な内発的動機付けも生まれない。結局、食うために生きている、というレベルでは、モチベーションはまったく上がらない。

ダニエル・ピンク『モチベーション3.0 持続する「やる気!」をいかに引き出すか』(大前研一訳、講談社+α文庫、2015年、77頁)

つまり、給与が低く、生活が安定しない状況では、モチベーションに関する施策も効果を発揮しません。

あくまで、ゲーミフィケーションは「給料も環境も悪くないのに、何故か社員のモチベーションが低く、定着率も良くない」というようなケースに有効に働くアイデアだと言えます。

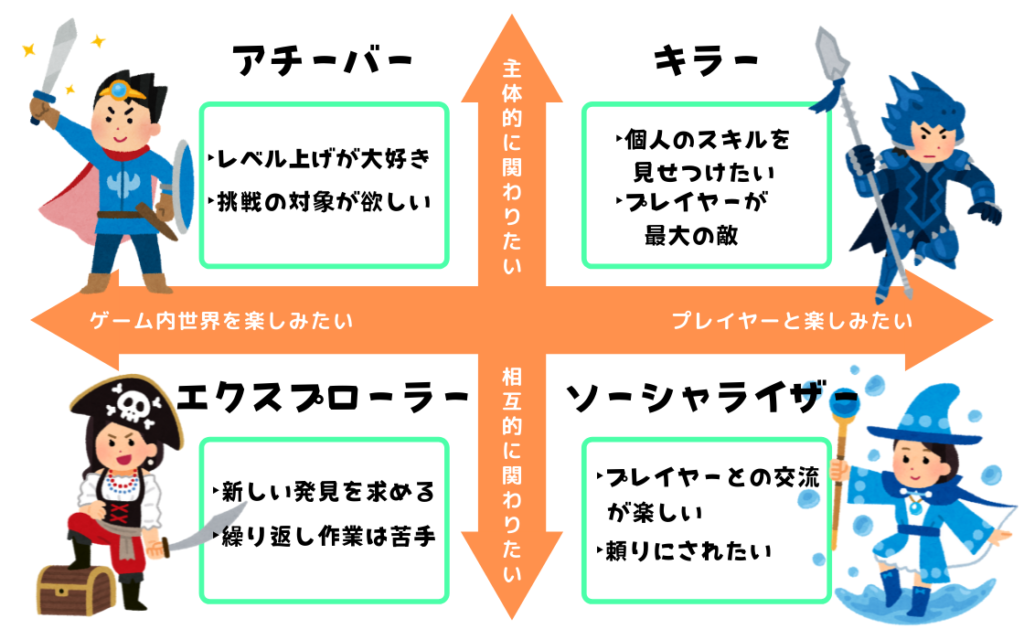

バートルテストとの親和性

ゲーミフィケーションを導入する際は、バートルテストを併せて実施することをおススメします。

バートルテストはプレイヤーの気質を4つの種類に分けたものです。

たとえば会社にゲーミフィケーションを導入しようとする場合は、バートルテストを実施し、スタッフの気質に応じた仕組みづくりをしていくと良いでしょう。

バートルテストについては下記の記事をご参照ください。

注

| ↑1 | 深田浩嗣『ソーシャルゲームはなぜハマるのか ゲーミフィケーションが変える顧客満足』SBクリエイティブ、2011年、69頁。 |

|---|---|

| ↑2 | ダニエル・ピンク『モチベーション3.0 持続する「やる気!」をいかに引き出すか』大前研一訳、講談社+α文庫、2015年、100頁。 |

| ↑3 | ケビン・ワーバック 、ダン・ハンター『ウォートン・スクール ゲーミフィケーション集中講義』CCCメディアハウス 、2013年、146~147頁。 |

| ↑4 | ブライアン・バーク 『GAMIFY ゲーミファイ―エンゲージメントを高めるゲーミフィケーションの新しい未来』(鈴木素子訳)東洋経済新報社、2016年、21~23頁 |

| ↑5 | ブライアン・バーク 『GAMIFY ゲーミファイ―エンゲージメントを高めるゲーミフィケーションの新しい未来』(鈴木素子訳)東洋経済新報社、2016年、54~55頁。 |

| ↑6 | ブライアン・バーク 『GAMIFY ゲーミファイ―エンゲージメントを高めるゲーミフィケーションの新しい未来』(鈴木素子訳)東洋経済新報社、2016年、22頁。 |

| ↑7 | 井上明人『ゲーミフィケーション―<ゲーム>がビジネスを変える』NHK出版、2012年、210頁。 |

![[画像:文章のピラミッド構造]](https://ssaits.jp/promapedia/wp-content/uploads/2025/01/pyramid_structure-100x100.png)