情報処理技術者試験にでてくる分析手法のまとめ

情報処理技術者試験では様々な分析手法が選択肢に現れます。

クラスタ分析やデルファイ法など、今回はそれらの手法をまとめました。

因果関係分析法

因果関係分析法とは、観測された事象やその要因について、因果関係を考えることによって問題の原因究明を図っていくものです。

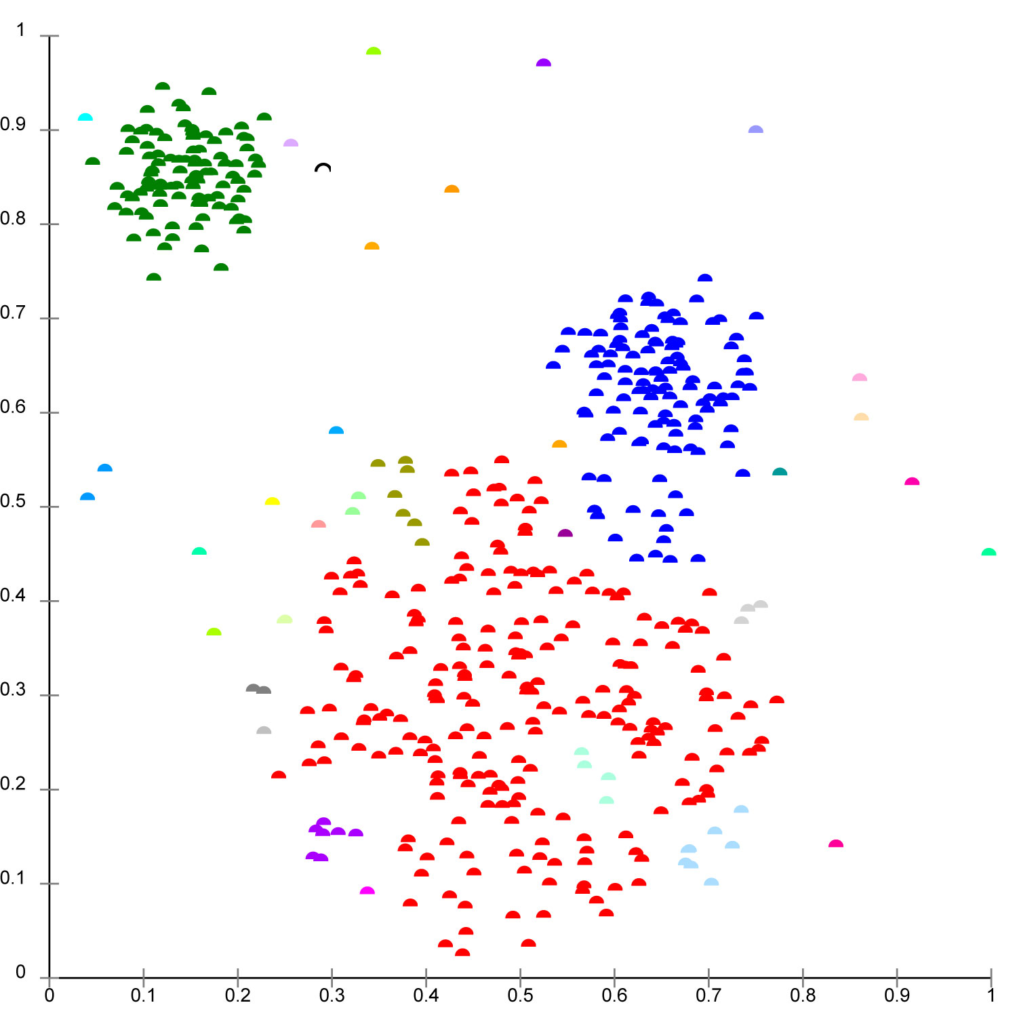

クラスタ分析

クラスタ分析とは観測データを類似性によって集団や群に分類し、その特徴となる要員を分析することです。

大量のデータを活用するデータマイニングの手法の一つで、データを階層的に分類するのではなく、非階層的に調査対象を分類するのが特徴です。

クロスセクション法

クロスセクション法とは、過去の似たような事例をもとに予測を立てる予測技法の一つです。

指数平滑法

指数平滑法とは時系列データを利用して、未来のデータを予想する手法です。

「平滑」という言葉が表している通り、データの平均値を出していく手法ですが、新しいデータの影響が大きくなるように大きなウェイトをかけ、データが古くなるにしたがって影響が小さくなるように小さなウェイトをかけて移動平均を出していきます。

シナリオライティング法

シナリオライティング法とは現在の状況をもとにして将来を予測する手法のことです。仮説に従って将来の状況などを予測し、文書化(シナリオ化)することで、スタッフに問題提起をすることができます。

KJ法(新和図法)

KJ法とは大量に収集したデータを整理して分析し、新たなアイデアを得るための発想法のことです。

膨大なデータを一枚一枚のカードに分けてグループ化を繰り返していくことで、問題解決の手掛かりや新たな発想が得られます。

KJ法は東京工業大学名誉教授を務めた文化人類学者・川喜田二郎が考案したことにより、川喜田(Kawakita)二郎(Jiro)の頭文字からKJ法と呼ばれています。

KJ法は親和図法とも呼ばれ、品質管理のツールである新QC7つ道具の1つに数えられています。

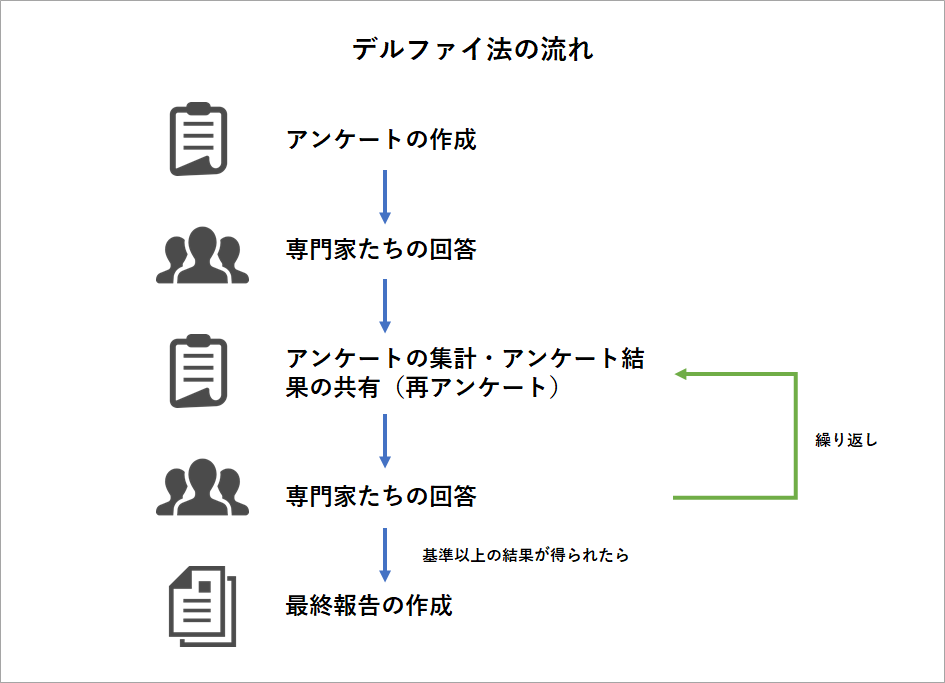

デルファイ法

デルファイ法とは予測技法の一つであり、専門的知識や経験を有する複数の人にアンケート調査を行い、その結果を互いに参照したうえで調査を繰り返して、集団としての意見を収束させていきます。

現在の動向から未来を予測したり、システム分析や見積作成に使用したりします。

モンテカルロ法

モンテカルロ法とは、乱数・確率を用いて、求める解や法則性の近似を得る手法です。利用方法として代表的なのは「円周率の近似計算」です。

情報技術者試験ではあまり答えになることはないでしょう。

![[画像:アイデアのイメージ]](https://ssaits.jp/promapedia/wp-content/uploads/2025/02/idea-index-1-100x100.png)