俗語・俗説– tag –

-

「紫の牛」とは何か?マーケティングを不要にするアイデア

紫の牛 「紫の牛」とは、マーケティングの分野でさまざまな著作を出しているセス・ゴーディン(Seth Godin)のアイデアで、常識破りな製品やサービスを意味します。 現代は製品やサービスの情報が氾濫しているため、ユーザーに対して自身の製品・サービス... -

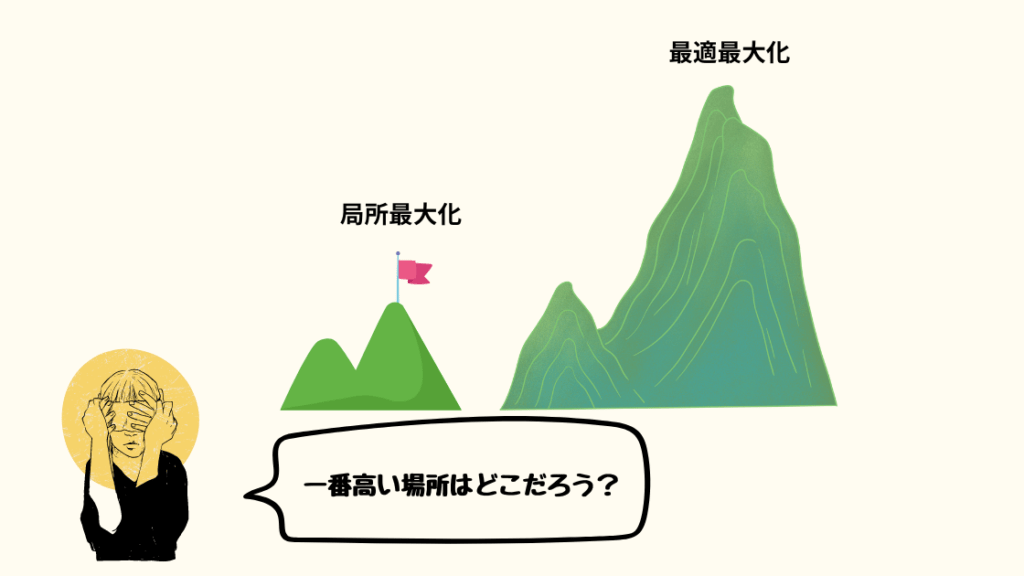

山登り問題とは何か?製品を投入する市場を見誤る現象を解説

山登り問題とは 山登り問題とは無駄のない起業術を紹介した『Running Lean』に出てくる言葉で、局所最大化に囚われ、製品を投入する最適な市場を見つけられない現象を指します((Ash Maurya(著)、角 征典(翻訳)『Running Lean[第三版]―リーンキャンバス... -

コントロール幻想(人間の迷信的行動)とは何か?迷信に騙される人の心理

コントロール幻想とは ジェンキンスとウォードの研究から コントロール幻想とは、心理学用語で、「自分でコントロールできないことを、自分の行いで影響を与えられると錯覚してしまう」現象です。この現象は「人間の迷信的行動」と呼ばれることもあります... -

ダニング=クルーガー効果とは何か?できない人ほどできた気になる現象を解説

動画でも解説しています 今回のダニング=クルーガー効果については、動画でも解説していますので、ぜひご覧ください。 ダニング=クルーガー効果とは ダニング=クルーガー効果とは、心理学者のデイビット・ダニング(David Dunning)とジャスティン・クル... -

スニーカーネットとは何か?その採用理由と近年の事例を解説

スニーカーネットとは スニーカーネット(Sneakernet)とは、複数のコンピュータ間のデータのやり取りを、ネットワークを介してではなく、人間が運ぶ外部記憶媒体を介して物理的に行う状態を指した用語です。 人間がデータを持ち運ぶ様子から「スニーカー... -

チッパゲドン(Chippagedon)とは何か?半導体不足が引き起こす新しい問題

半導体不足が引き起こすチッパゲドン チッパゲドン(Chippagedon)とは、半導体チップ(Chip)とハルマゲドン(Armageddon)が組み合わされた言葉で、半導体チップの供給不足が引き起こす混乱状態を意味する言葉です。 2020年から世界的に広がった新型コロ... -

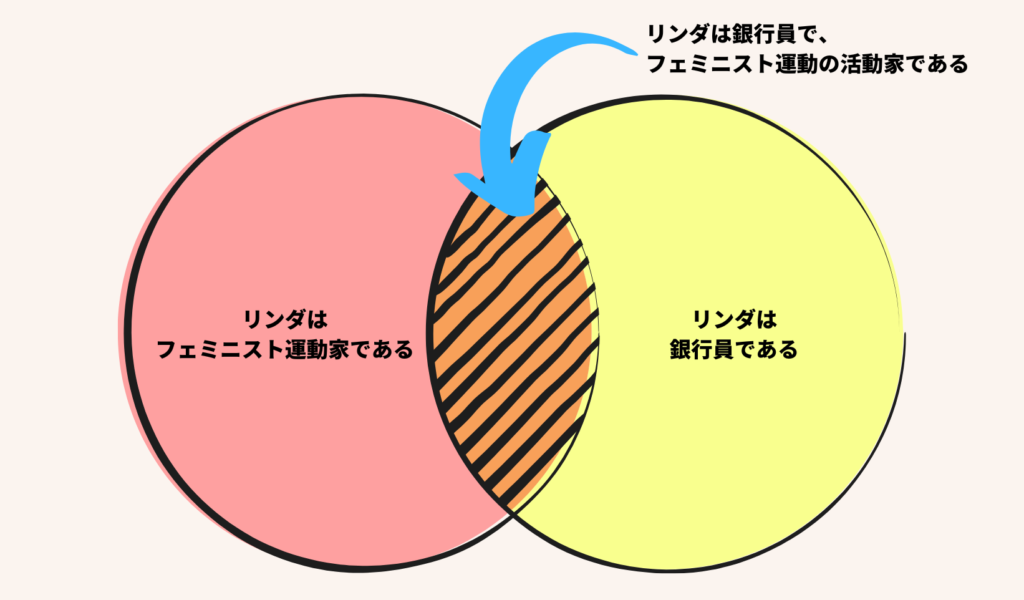

連言錯誤とは何か?「もっともらしさ」による錯誤を解説

連言錯誤とは? 連言錯誤とは、2つの事象が重なって起きることと単一の事象を比較したうえで、前者の確率が高いと判断してしまう錯誤を指します((ダニエル・カーネマン(著)、村井章子(翻訳)『ファスト&スロー(上) あなたの意思はどのように決まる... -

バス係数とは何か?~プロジェクトを完全に破綻させるのに必要な人数は何人?~

バス係数とは バス係数とはプロジェクトマネジメントで使われる造語で、プロジェクトを完全に破綻させるのに必要な人数を意味しています((竹辺 靖昭 (監修)、Titus Winters (編集)、Tom Manshreck (編集)、Hyrum Wright (編集)、久富木 隆一 (翻訳)『Googl... -

Hyrumの法則(暗黙の依存関係の法則)とは何か?『Googleのソフトウェアエンジニアリング』から学ぶAPI利用時の落とし穴

Hyrumの法則とは Hyrumの法則とはあるAPIに十分な数のユーザーがいるとき、そのAPIの作者が仕様として何を約束しているかに関係なく、作られたシステムが持つあらゆる観測可能な挙動に関して、それに依存するユーザーが出るという法則です((竹辺 靖昭 (監... -

「3つのF」と「Humor over Rumor(ユーモアは噂を超える)」

オードリー・タンの2つのアイデア 「3つのF」と「Humor over Rumor(ユーモアは噂を超える)」とは台湾の行政院の閣僚(デジタル担当)であるオードリー・タンが考えたアイデアです。「3つのF」はそれぞれ「Fast(素早く)」「Fair(公平に)」「Fun(... -

プロジェクトの成功率は30%!?『企業IT動向調査報告書2021』からその真偽を考える

今回の内容は動画でも説明していますので、よろしければご覧ください。 プロジェクトの成功率は30%!? 「プロジェクトの成功率は30%」という、プロマネ界でまことしやかにささやかれている、神話のようなものがあります。経験あるプロジェクト・マネジ... -

鉄道のパラドックスとは何か?マーケット調査の失敗要因

鉄道のパラドックスの解説 鉄道のパラドックスとは、潜在的ユーザーが使用しないことを理由に、要求を否定してしまうという調査の失敗を意味しています。潜在的ユーザーとは、今は必須ではないがそれがあれば利用するという、潜在的なユーザーのことを指し...