今回は、応用情報技術者試験の過去問(令和7年春期 問43)を題材に、IPsec, L2TP, TLSそれぞれのプロトコルがOSI参照モデルのどこに位置するのか、覚えられる方法を解説します。

目次

問題

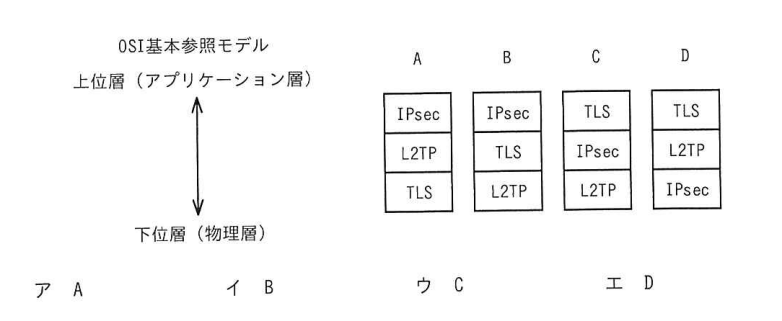

VPNで使用されるプロトコルである IPsec, L2TP, TLS の, OSI 基本参照モデルにおける相対的な位置関係はどれか。

結論:正解は「ウ (C)」

| A(ア) | B(イ) | C (ウ) | D(エ) | |

| 上位層 (アプリケーション層) | IPsec | TLS | TLS | IPsec |

| 中間層 | L2TP | IPsec | L2TP | TLS |

| 下位層 (物理層) | TLS | L2TP | IPsec | L2TP |

まず正解から。正しい階層の並びは、選択肢ウ (C)です。

上(高レイヤ)から順に、

- TLS (トランスポート層)

- IPsec (ネットワーク層)

- L2TP (データリンク層)

となります。

なぜこの順番になるのか、各プロトコルの「名前」と「役割」に注目して見ていきましょう。

L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol)

- ヒント: 名前に「Layer 2(第2層)」と入っています。

- 階層: データリンク層 (第2層)

- 役割:

その名の通り、第2層のフレーム(PPPフレームなど)を、そっくりそのままIPパケットで包み込んで(カプセル化して)、ネットワークの向こう側まで「トンネル」を掘って運ぶプロトコルです。

拠点Aと拠点Bを、まるで1本の長いLANケーブル(第2層のリンク)で直接つないだかのように見せかける技術です。 - 弱点:

L2TP自体には暗号化の機能がありません。あくまで「トンネルを掘る」だけです。

「トンネルを掘る」とは?

ネットワークの用語として出てくる「トンネルを掘る」とは、送りたいデータ(ペイロード)を、別のプロトコル(通常はIP)でカプセル化し、あたかも送信元と宛先が”専用の直通回線”で繋がっているかのように見せかける技術のことを意味します。

IPsec (IP Security)

- ヒント: 名前に「IP」と入っています。

- 階層: ネットワーク層 (第3層)

- 役割:

その名の通り、IPパケット(第3層)をまるごと暗号化したり、改ざんされていないか認証したりするためのプロトコルです。

OSやアプリケーションからは見えない「ネットワークの土管」自体をセキュアにするイメージで、非常に強力です。 - 使われ方:

L2TPの「暗号化がない」という弱点を補うために、「L2TP/IPsec」という形で組み合わせて使われることが非常に多いです。L2TPで仮想的なケーブルを繋ぎ、そのケーブル(が通るIPパケット)をIPsecで暗号化する、という2段構えです。

TLS (Transport Layer Security)

- ヒント: 名前に「Transport Layer(第4層)」と入っています。

- 階層: トランスポート層 (第4層) (※より厳密には、第4層のTCPの上で動作し、第5層セッション層に近い役割を持ちます)

- 役割:

みなさんご存知のhttps://(HTTPS) の「S」の部分です。

アプリケーション間の通信(例えば、あなたのWebブラウザとWebサーバの間の通信)を暗号化します。

VPNの文脈では、Webブラウザさえあれば特別なソフトなしでVPN接続できる「SSL-VPN」(TLSはSSLの後継規格)として使われます。 - 立ち位置:

IPsecが「ネットワーク全体」を暗号化するのに対し、TLSは「特定のアプリケーション通信」を暗号化するイメージです。

まとめ:階層を整理しよう

OSI参照モデルは、上(高レイヤ)に行くほどアプリケーションに近くなります。

- 第4層 トランスポート層 ← TLS (アプリケーション間の通信を暗号化)

- 第3層 ネットワーク層 ← IPsec (IPパケットを暗号化)

- 第2層 データリンク層 ← L2TP (L2フレームを運ぶトンネル)

この「上からTLS → IPsec → L2TP」という並びになっているのが、選択肢ウ (C)の図です。

| プロトコル | 動作階層 | 名前のヒントと覚え方 |

|---|---|---|

| TLS | 第4層 (トランスポート層) | https:// でおなじみ。アプリ間の通信を守る。 |

| IPsec | 第3層 (ネットワーク層) | 「IP」パケットを守る。 |

| L2TP | 第2層 (データリンク層) | 「Layer 2」のトンネルを掘る。 |