メタ認知で〈学ぶ力〉を高める– tag –

-

機能的固着とカール・ダンカーのロウソク問題とは何か?

機能的固着とは 機能的固着(functional fixedness)は、認知心理学における概念であり、個々の物体が特定の機能に使用されるという先入観や制約が、問題解決や創造的な発想を妨げる現象を指します。人々は物体が通常どのような機能を果たすかに焦点を当て... -

【類推思考の落とし穴】カール・ダンカーの放射線問題と要塞問題

類推思考の落とし穴 問題解決の名著『いかにして問題をとくか』の中に「問題が解けなかったら、まずそれと似通った問題を解け」という言葉があります((G. ポリア(著)、柿内賢信(訳)『いかにして問題をとくか』丸善、1975年、14頁。))。その言葉のとお... -

自我消耗とは?「意志力」は使うと減るバッテリーである。回復と節約の方法を解説

「朝はやる気に満ちていたのに、夕方になると仕事が手につかない…」 「ダイエット中なのに、夜になるとついお菓子を食べてしまう…」 もしあなたがこんな経験をしているなら、それはあなたの性格がだらしないからではありません。脳のエネルギーである「意... -

利用可能性バイアス(availability bias)とは何か?判断を誤らせる認知バイアスを解説

利用可能性バイアスの概要 利用可能性バイアス(availability bias)は、認知心理学や行動経済学の分野で研究される心理学的なバイアスの一つです。このバイアスは、人々が判断や意思決定をする際に、手元に容易に思い浮かぶ情報や出来事を過大評価し、そ... -

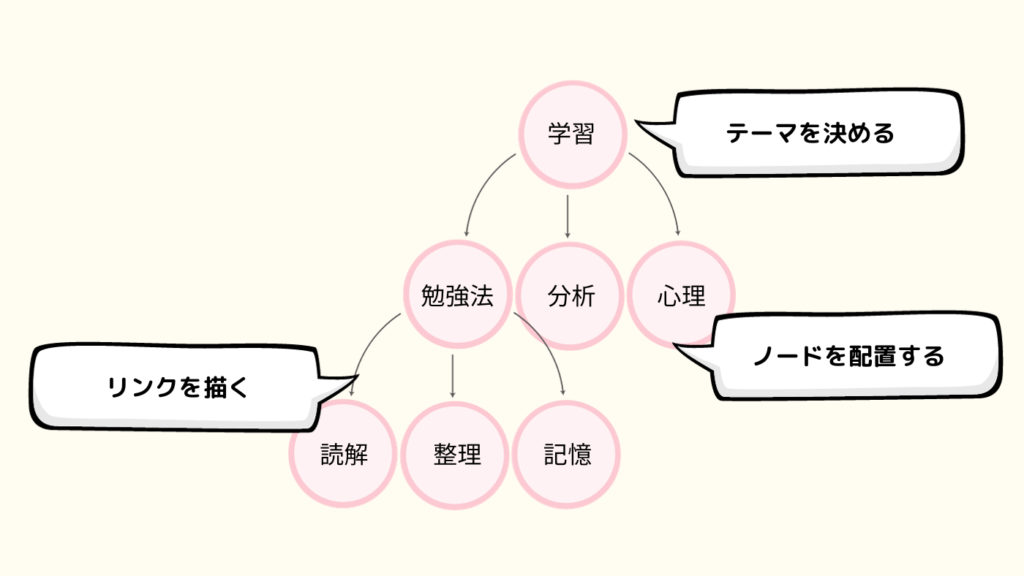

コンセプトマップとは何か?学習効率を高める手法を解説

コンセプトマップの概要 コンセプトマップ(Concept Map)は、情報やアイデアを視覚的に整理し、関連性を示すために使用されるツールやテクニックの一つです。主に教育、学習、問題解決、プロジェクト管理などの領域で活用されています。コンセプトマップ... -

アンカリング効果とは何か?「コーヒー1杯の料金」に騙されてしまう人間の心理について解説

アンカリング効果の概要 アンカリング効果(Anchoring Effect)は、認知心理学や行動経済学などの領域で研究されている心理現象の一つです。アンカリング効果は、人々が意思決定をする際に、最初に提示された情報や価値に影響を受け、その後の意思決定にお... -

フランシス・ロビンソンのSQ3R法とは何か?オハイオ州立大学のHow-to-Studyプログラムから生まれたアイデアを解説

SQ3R法の概要 SQ3R法は、学習や情報の効果的な読み取りと理解を支援するための学習戦略の一つです。この方法は、アメリカの心理学者フランシス・ロビンソン(Francis P. Robinson)によって提案され、その名前は「SQ3R」の各要素を表しています。 SQ3R法の... -

テキストにマーカーやアンダーラインをひくのは効果がない?フォン・レストルフ効果(孤立効果)について解説

フォン・レストルフ効果(孤立効果)とは フォン・レストルフ効果(Von Restorff effect)は、記憶と認知心理学の分野で研究されている心理学的な現象の1つで、「孤立効果」とも呼ばれます。この効果は、異なる要素の中で、特別な要素が視覚的または認知... -

なぜ朝一の勉強と早寝の学習効率はよいのか?記憶の系列位置効果(Serial Position Effect)から考える

学校の先生や塾の先生から、早朝の勉強をすすめられたことはないでしょうか?また、夜更かしせずに早く寝たほうが、勉強したことが頭に残ると言われたことはありませんか? 今回はなぜ朝一の勉強と早寝の学習効率はよいのかを、記憶の系列位置効果(Serial... -

認知負荷と「明確な問題」「不明確な問題」

認知負荷とは何か? 認知負荷(Cognitive Load)とは、個人が特定の課題や活動を行う際に、その活動に必要な認知的なリソース(注意力、ワーキングメモリなど)の使用量を指します。つまり、人が情報を処理したり課題に取り組んだりする際に必要な脳の働き... -

メタ理解とは何か?メタ理解を促す方法も含めて解説

メタ認知の1つ、メタ理解 近年、ビジネスの場においても「メタ認知」が注目されています。そのメタ認知の中でも、理解関連のメタ認知であるメタ理解はビジネスでも重要です。メタ理解とは「自分がある内容を理解できるかどうかの判断」に関するものです((...

1