応用情報技術者試験の「組込みシステム」分野や、中小企業診断士の「運営管理」で、「PLC(ピーエルシー)」という言葉が出てきます。

「産業機器の制御装置」と言われても、馴染みがないとピンと来ないですよね。

しかし、これは工場の自動化(ファクトリーオートメーション)の心臓部であり、IT化の第一歩ともいえる重要な装置です。

今回は、PLCとは何か、そして関連する過去問について、具体的な例で解説します。

PLCとは何か?

PLC (Programmable Logic Controller)を日本語に直訳すると「プログラミングできる論理コントローラ」となります。

簡単に言えば、「工場の機械を、あらかじめ決められた”順番”どおりに動かすための、頑丈な専用コンピュータ」のことです。

💡「全自動洗濯機」で考えてみよう

PLCの仕事を理解するために、「全自動洗濯機」の動作を想像してみましょう。

- スタートボタンが押される

- フタがロックされる

- 給水バルブが「開」になり、水を入れる

- (水位センサーがONになったら)給水バルブを「閉」じる

- モーターを「正回転」させる(5秒)

- モーターを「停止」させる(1秒)

- モーターを「逆回転」させる(5秒)

- …(これを10分繰り返す)

- 排水バルブが「開」になり、水を捨てる

- …(脱水)…

このような「あらかじめ決められた順番(=シーケンス)」に従って、センサー(入力)の状態を見ながら、モーターやバルブ(出力)を動かす制御をシーケンス制御と呼びます。

PLCが登場する「前」と「後」

PLC登場前

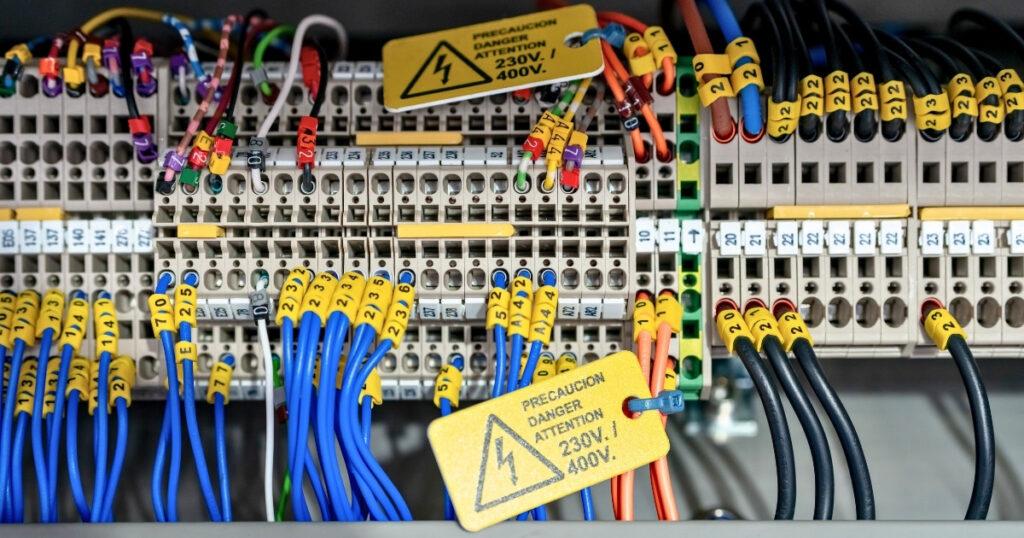

昔は、この洗濯機のロジックを、「リレー」という物理的な電磁スイッチやタイマーを大量の電線で配線して作っていました(リレーシーケンスと言います)。

もし「すすぎの時間を5分から7分に変えたい」と思ったら、工場の制御盤を開けて、物理的に配線をやり直す必要がありました。非常に大変で、ミスも起こりやすいです。

PLC登場後

この「配線だらけの制御盤」を、手のひらサイズのコンピュータ(PLC)に置き換えました。

洗濯機のロジック(シーケンス)は、すべてソフトウェア(プログラム)としてPLCに書き込まれます。

たとえば、「すすぎの時間を7分に変えたい」のなら、ノートパソコンをPLCに繋ぎ、プログラムの数字を「5」から「7」に書き換えるだけで完了します。

この「ハードウェア(配線)の世界」から「ソフトウェア(プログラム)の世界」への移行こそが、PLCがもたらした革命です。

過去問に挑戦!

それでは、PLCが出てきた過去問を見てみましょう。

令和7年度 応用情報技術者試験 春期 午前 問19より

【問題】

産業機器の制御装置として使われるPLCの記述として,適切なものはどれか。ア 自動制御であり,偏差の比例,積分及び微分の3要素で制御する。

イ 主としてラダー図を用いたシーケンスプログラムによって制御する。

ウ 電圧及び電流のアナログ信号をデジタル信号に変換する。

エ リレーシーケンス回路のハードウェアによって制御する。

解答と解説

正解は イ です。

イ 主としてラダー図を用いたシーケンスプログラムによって制御する。

これがPLCの最も的確な説明です。

- シーケンスプログラム:

先ほどの「洗濯機の動作の”順番”」を制御するプログラムのことです。 - ラダー図:

このプログラムを書くための、最もメジャーな言語の一つです。

なぜ「ラダー(=はしご)」と呼ばれるかというと、昔のリレーシーケンス(配線図)が「はしご」のような見た目だったため、昔の技術者が戸惑わずにプログラムに移行できるよう、あえて配線図に似せた見た目のプログラム言語が作られたからです。

誤りの選択肢の用語を解説

不正解の選択肢も、ITや制御の世界では重要な用語です。

ア:PID制御

ア 自動制御であり,偏差の比例,積分及び微分の3要素で制御する。

これは PID制御 の説明です。

PLCの「シーケンス制御」が、洗濯機のように「順番(ON/OFF)」を制御するのに対し、PID制御は「滑らかさ(アナログ量)」を制御します。

- 例: エアコンの「温度」制御。

- 目的: 部屋の温度を「25℃」に保ちたい。

- 制御:

- 現在の温度が「24℃」なら?(目標との偏差)

- 「23℃」なら?

- 「24.9℃」なら?

- 目標との差(P)、差が続いた時間(I)、差の変化の速さ(D)の3要素を計算し、「どれくらいの強さで冷房(または暖房)を動かすか」を滑らかに調整し続けます。

(※補足:現代の高性能なPLCは、このPID制御の機能もソフトウェアで実行できますが、PLCの「主たる説明」としては「シーケンス制御」が正解です。)

ウ:A/D変換器

ウ 電圧及び電流のアナログ信号をデジタル信号に変換する。

これは A/D変換器 (Analog-to-Digital Converter) の説明です。

コンピュータ(PLC含む)は「0」と「1」のデジタルしか分かりません。

- 例: エアコンの「温度センサー」

- 現実世界の温度(25.3℃など)は、滑らかに変化する「アナログ」な情報(電圧の変化)です。

- この「25.3℃」というアナログ情報を、「010110…」というデジタル信号に「翻訳」する装置がA/D変換器です。

- PLCは、このA/D変換器を入力装置として利用しますが、PLCそのものではありません。

エ:リレーシーケンス(ハードウェアシーケンス)

エ リレーシーケンス回路のハードウェアによって制御する。

これは、先ほど説明した「PLCが登場する前の古い方式」の説明です。

物理的な配線でロジックを組むため、柔軟性(Programmable)がありません。PLCは、まさにこのハードウェアを置き換える(代替する)ために開発されました。

まとめ

| 選択肢 | 用語 | 説明 | PLCとの関係 |

|---|---|---|---|

| ア | PID制御 | 温度など「滑らかな量」を調整する制御 | PLCが実行できる機能の一つ |

| イ (正解) | PLC | 「順番」を「プログラム」で制御する装置 | PLCそのものの説明 |

| ウ | A/D変換器 | アナログをデジタルに「翻訳」する装置 | PLCが使う入力部品の一つ |

| エ | リレーシーケンス | 「物理的な配線」で順番を制御する方式 | PLCが置き換えた古い技術 |

PLCは「工場で使われる、プログラムで動く頑丈なコントローラ」と覚えておけばバッチリです!