OODAループの概要

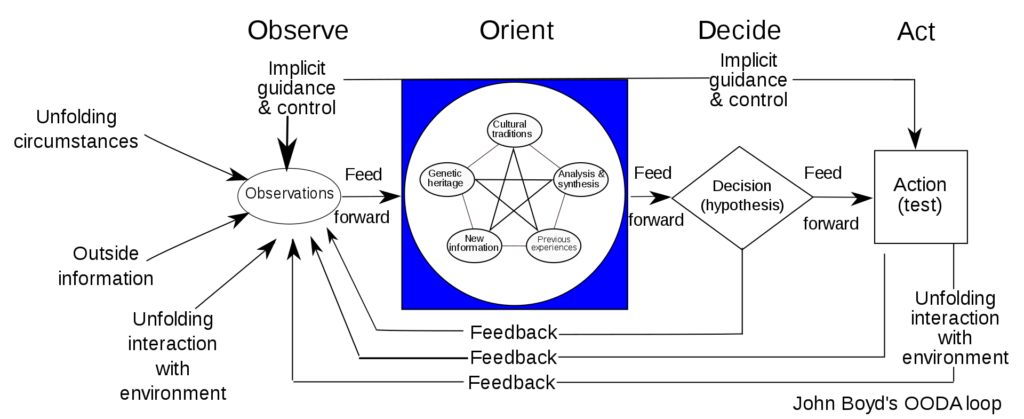

(画像はWikipediaより)

OODAループ(ウーダループ)とは、軍事戦略家で米国空軍大佐のジョン・ボイド(John Boyd)によって開発された意思決定理論です。

ジョン・ボイドは朝鮮戦争において、戦闘機の質においてはソ連側に劣っていたアメリカ軍が、実際の戦闘では敵側を圧倒していた理由を意思決定のスピードだと結論付け、OODAループを生み出しました。

名前にもなっているOODAは、意思決定のプロセスである観察(Observe)、情勢判断(Orient)、意思決定(Decide)、行動(Act)の頭文字に由来します。

千変万化する戦局に柔軟に対応し、素早い行動をとるための意思決定手法として誕生しましたが、今日OODAループは経営戦略の分野でも取り入れられています。

OODAループの解説

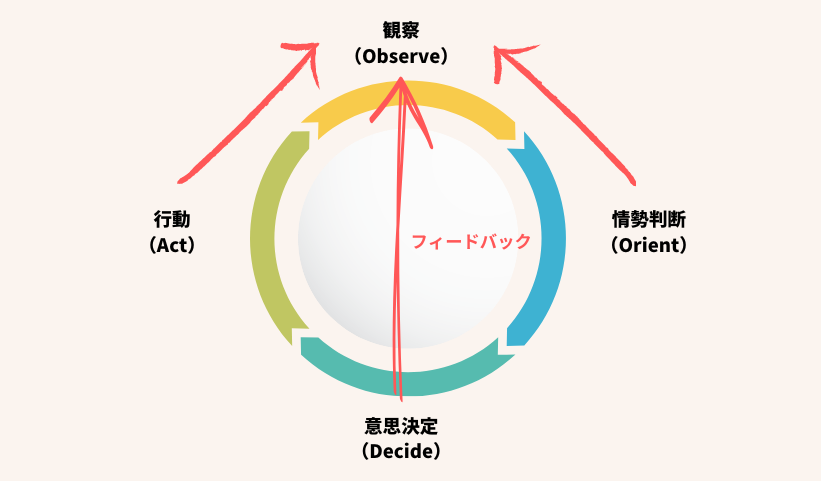

参考画像2のOODAループは、参考画像1を簡易化したものです。

OODAループは観察、情勢判断、意思決定、行動のプロセスで意思決定を行いますが、各プロセスの内容が監視にフィードバックされるのが特徴です。

ここからは各プロセスの内容を詳しく見ていきましょう。

観察

OODAループの最初のプロセスは観察です。主な観察対象は以下のとおりです。

- 暗黙の誘導・統制

- 外部情報

- 状況の進展

- 環境との相互作用の進展

情勢判断

観察をした後は、情勢判断のプロセスに移り、分析や情報の統合を行っていきます。

情勢判断では主に以下の点に注意をしていきます。

- 遺伝的資質

- 伝統・文化

- 分析・統合

- 先行経験

- 新しい情報

これらの要素の相互作用を考え、一貫したイメージに統合していくのが情勢判断のプロセスです。

つまり、現在の戦局や今後の展開に対して「こうなるだろう」という仮説を立て、次の手を策定します。

意思決定と行動

情勢判断のプロセスが終わり、仮説と次の行動案が出た後は、意思決定のプロセスで次の行動を決定し、実際に行動に移っていきます。

再び観察へ

実際に行動をとった後は、その影響を再び観察します。観察から始まり、情勢判断、意思決定、行動と廻ったプロセスが、再び観察に戻るのがOODAループの特徴です。

観察のプロセスは情勢判断のプロセスや意思決定のプロセスからも影響(フィードバック)を受け、次の観察に活用されます。

OODAループを採用するメリット

OODAループを採用し、意思決定を高速化させると、以下の効果が期待されます。

先手を取ることができる

意思決定を高速化させるメリットの1つは、相手の先手が取れることです。

先手を取り、優位な状況を構築することによって、戦いを有利に展開させることができます。

そのためには、完璧さよりもスピードを優先させることも大切です。

ビジネスにおいては、完璧な製品を開発してから市場に出すのではなく、MVP(実用最小限の製品)の段階でリリースすることも大切です。

MVPについては下記の記事もご参照ください。

競争相手を混乱させることができる

OODAループにより、柔軟に変化することは、競争相手の混乱を誘い、優位な状況を作ることに繋がります。

たとえば、A社とB社が競争していたとします。B社はA社の新商品に対応した商品を開発中であり、経営戦略もその開発を念頭に置いて策定していたとします。

ところが、B社がA社の新商品に対抗する商品を生み出す前に、A社が次々と新商品を展開すれば、B社はどのように対応してよいかわからず混乱してしまいます。

このように、相手の対応より早く、新しい手を打ったり、変化したりすることで、有利な競争に持ち込むことができます。

参考

- ティム・ハーフォード(著)、児島修(訳)『ひらめきを生み出すカオスの法則』TAC出版、2017年

- 野中郁次郎『知的機動力の本質 – アメリカ海兵隊の組織論的研究』中央公論新社、2017年