「自社の戦略を一言で説明できますか?」

ビジネスの世界では、しばしば戦略の「要約」や「フレームワーク」が求められます。

しかし、優れた戦略の本質は、一枚のスライドや単なるアクションリストに収まるものではありません。

経営学者の楠木建先生による名著『ストーリーとしての競争戦略』は、競争戦略を静的な計画ではなく、一貫した「ストーリー」として捉える視点を提示し、多くのビジネスパーソンに衝撃を与えました[1]楠木建『ストーリーとしての競争戦略 ―優れた戦略の条件』東洋経済新報社、2010年。以下『ストーリーとしての競争戦略』と略記。

この記事では、「戦略ストーリー」という言葉に興味を持った方々に向けて、その本質は何か、そしてなぜ現代のビジネスに不可欠なのかを、同書の要点を基に深く掘り下げていきます。

「戦略ストーリー」とは何か?

まず、楠木先生が提唱する「戦略ストーリー」が何を指すのか、その核心に迫ります。

「違い」と「つながり」から生まれる物語

楠木先生は、競争戦略の本質を「違い」と「つながり」だとしています[2]『ストーリーとしての競争戦略』20頁。

この中で、「違い」についてはわかりやすいかもしれません。競合他社との「違い」をいかに作るかを考えていくのが、「違い」を考える競争戦略です。

しかし、『ストーリーとしての競争戦略』では、その違いを生み出す構成要素間の「つながり」こそが重要だと説かれています。

![[画像:サッカーの戦略を考える図]](https://ssaits.jp/promapedia/wp-content/uploads/2025/07/what_is_story-3-1024x576.png)

楠木先生自身は、これをサッカーの攻撃にたとえています。

個々の選手の能力(構成要素)が高いだけでは、ゴールは生まれません。

誰がどこにパスを出し、誰がどこに走り込み、どのように連携して相手を崩すのか。

その一連の「流れ」や「チームとしての攻め方」こそが、ゴールという成果を生み出す「ストーリー」なのです。

ビジネスも同様に、個別の施策(良い製品、優れたマーケティング、効率的な営業など)がバラバラに存在するだけでは意味がありません。それらが「なぜ」この順番で、このように連携するのか。

その「つながり」の連鎖が、持続的な競争優位性を生むのです。

物語は「Why」から始まる

![[画像:「Why?」という大きなクエスチョンマークを中心に、What, Who, How, Whenといった要素が矢印で有機的に繋がっている図]](https://ssaits.jp/promapedia/wp-content/uploads/2025/07/what_is_story-2-1024x576.png)

戦略ストーリーは、5W1Hの中でも特に「Why(なぜ)」を問題にします。

- なぜ、我々はこの事業を手がけるのか?

- なぜ、顧客はこの製品を選ぶのか?

- なぜ、この打ち手が競合に対する優位性を生むのか?

この根源的な「Why」から出発し、Who(誰に)、What(何を)、How(どのように)といった他の要素が論理的かつ感情的に「つながって」いく。それが戦略ストーリーの本質です。

戦略ストーリーでは「ない」もの

![[画像:テンプレート書類に大きくバツ印が描かれているイメージ]](https://ssaits.jp/promapedia/wp-content/uploads/2025/07/what_is_story-1-1024x576.png)

「ストーリー」という言葉は多義的であるため、それが「何でないか」を理解することが、本質を掴む助けになります。楠木先生の考えに基づくと、戦略ストーリーは以下のようなものではありません[3]『ストーリーとしての競争戦略』28~38頁。

- アクションリストではない: やるべきことの単なる羅列は、要素の「つながり」を無視しています。

- 個別の構成要素の話ではない: どんなに優れた選手がいても、「チームの攻め方」がなければ勝てないのと同じです。

- 法則やテンプレートではない: 「〇〇すれば△△になる」という単純な因果律や、誰にでも当てはまる型にはめ込むものではありません。

- 現状のスナップ写真ではない: ある一時点での分析(SWOT分析など)は、時間的な「流れ」を捉えていません。

- ベストプラクティスではない: 他社の成功事例は、あくまで他社のストーリーであり、自社の文脈にそのまま当てはまるわけではありません。

- シミュレーションやゲームではない: 統計的な予測や、合理的なプレイヤーを前提としたゲーム理論は、現実のビジネスが持つ偶発性や非合理性といった「物語の面白さ」を捉えきれません。

なぜ今、「ストーリー」という視点が必要なのか?

では、なぜこれほどまでに「ストーリー」という視点が重要なのでしょうか。

ダイナミックな「流れ」を捉えるため

楠木先生が繰り返し警鐘を鳴らすのが、戦略の「スナップ写真化」です。

つまり、ある特定の時点での市場分析や競合分析だけで戦略を語ってしまうことの危険性です。

楠木先生は、戦略ストーリーとビジネスモデルの違いを以下のようにまとめています[4]『ストーリーとしての競争戦略』41頁。

ストーリーの戦略論とビジネスモデル(システム)の戦略論との違いは、ビジネスモデルが戦略の構成要素の空間的な配置形態に焦点を当てているのに対して、戦略ストーリーは打ち手の時間的展開に注目している

この言葉通り、ビジネスは静的なパズルではなく、常に時間が流れ、状況が変化するダイナミックなものです。

ストーリーという視点は、この「時間的な流れ」の中で、打ち手がいかに連鎖し、効果を発揮していくかを捉えるために不可欠です。

組織に戦略を浸透させる「共通言語」となるため

「我が社の戦略は『選択と集中』です」

このようなワンフレーズ戦略は、一見すると分かりやすいですが、その裏にある文脈や葛藤は何も伝わりません。

コンサルタントの影響や、多忙な経営環境の中で、戦略はどんどん簡潔なフォーマットに押し込められがちです。

しかし、それでは戦略は「自分ごと」になりません。

楠木先生は、戦略とは社員同士が「語り合う」ための物語であるべきだと説きます。

ストーリーとして語られることで、戦略は血の通った共通言語となり、組織の隅々にまで浸透していきます[5]『ストーリーとしての競争戦略』44頁。

戦略の「実効性」を支える信念となるため

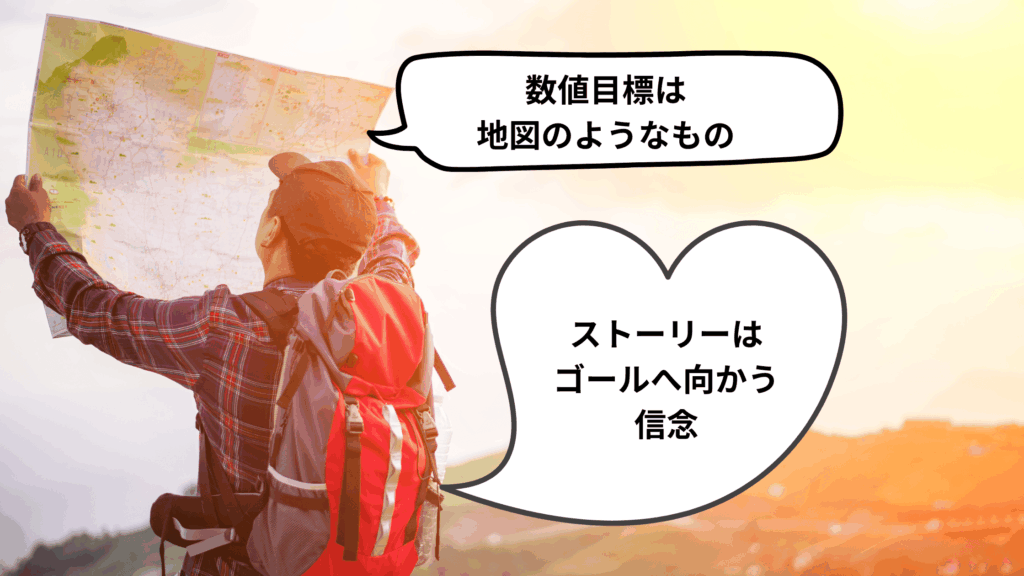

ストーリーのない戦略は、やがて数字の話に終始します。

「売上目標〇〇円」「マーケットシェア〇%」といった目標は、いわば「地図」に目的地を書くようなものです。

しかし、その地図に描かれた目的地に、本当に宝があるのかは誰にも分かりません。

目的地までの道のりは、想定外の困難に満ちています。

そんな時、ただの地図と数字だけでは、人の心は簡単に折れてしまいます。

しかし、そこに「我々はなぜこの旅に出たのか」という強力なストーリーがあれば、それが信念となって人々を支え、困難を乗り越えて目的地に到達する原動力となります[6]『ストーリーとしての競争戦略』47頁。

なにより、ストーリーは仕事を面白くする

これまで戦略ストーリーの必要性を論理的に解説してきましたが、楠木先生が最後に強調するのは、もっと根源的なことです。それは、「ストーリーが戦略をつくる仕事を面白くする」ということです[7]『ストーリーとしての競争戦略』64頁。

戦略ストーリーは、与えられた数値目標に対して、テンプレートや分析手法を試しながら、嫌々考えるものではありません。

思わず周囲に話したくなるようなストーリーを考えることが大切です。

あなたの会社の戦略には、聞く人の心を動かし、働く人をワクワクさせる「ストーリー」がありますか? ぜひ一度、その視点から自社のビジネスを見つめ直してみてはいかがでしょうか。

![[画像:ストーリーとしての競争戦略]](https://ssaits.jp/promapedia/wp-content/uploads/2025/07/image-702x1024.png)