中小企業診断士の試験範囲「企業経営理論」の中でも、多くの受験生が「分かったつもりになりやすい」テーマの一つが「イノベーション」です。

「技術革新」と訳されることが多いですが、言葉の意味が広すぎて、いざ問題を解こうとすると「どの選択肢も正しく見えてしまう…」なんて経験はありませんか?

このページでは、そんな漠然とした「イノベーション」の理解を、過去問演習を通して具体的で実践的な知識に変えることを目指します。

様々な角度から出題された「イノベーション」関連の問題を蓄積・解説していくことで、このページを読めば論点が整理され、得点力がアップする、そんなコンテンツにしていきたいと考えています。

イノベーションの概要:試験で問われるポイント

まず、「イノベーション」という言葉を試験対策上、どのように捉えるべきか整理しましょう。

経営学におけるイノベーションは、単なる「すごい発明」だけを指すわけではありません。

新しい技術、新しい生産方法、新しい市場、新しい組織など、事業に新しい価値をもたらすすべての「革新」を含みます。

試験で特に問われるのは、そうしたイノベーションが「どのように生まれ、どのように社会に広まっていくのか」というプロセス(進化のパターン)に関する理論です。

例えば、以下のようなキーワードは頻出論点です。

- 技術のS字型曲線: 技術の進歩が緩やか→急激→再び緩やか、というパターンを辿ること。

- ドミナント・デザイン: 市場で事実上の標準となる製品デザインのこと。

- 経路依存性: 過去の経緯が、その後の技術発展の方向性を縛ってしまうこと。

これらの理論を頭に入れた上で、早速、具体的な問題を見ていきましょう。

イノベーションは何であり、何でないか?

例題:平成30年度 企業経営理論 第9問

まずは、ご自身の力で「最も不適切なもの」はどれか、考えてみてください。

第9問

技術のイノベーションは発生してから、いくつかの特徴的な変化のパターンをとりながら進化していく。イノベーションの進化に見られる特徴に関する記述として、最も不適切なものはどれか。ア 技術システムが均衡状態にあることが、技術開発への努力を導く不可欠な力になるので、技術間の依存関係や補完関係に注意することは重要である。

イ 技術進歩のパターンが経時的にS字型の曲線 をたどることがあるのは、時間の経過とともに基礎となる知識が蓄積され、資源投入の方向性が収斂するからである。

ウ 優れた技術が事業の成功に結びつかない理由として、ある技術システムとそれを使用する社会との相互依存関係が、その後の技術発展の方向を制約するという経路依存性を挙げることができる。

エ 製品の要素部品の進歩や使い手のレベルアップが、予測された技術の限界を克服したり、新規技術による製品の登場を遅らせることもある。

オ 連続的なイノベーションが成功するのは、漸進的に積み上げられた技術進化の累積的効果が、技術の進歩や普及を促進するからである。

解答と解説

正解は ア です。

なぜ「ア」が不適切で、他の選択肢が適切なのか、一つひとつ見ていきましょう。

ア:なぜ不適切か?

ア 技術システムが均衡状態にあることが、技術開発への努力を導く不可欠な力になるので、技術間の依存関係や補完関係に注意することは重要である。

この選択肢の「均衡状態にあることが、努力を導く力になる」という部分が決定的な誤りです。

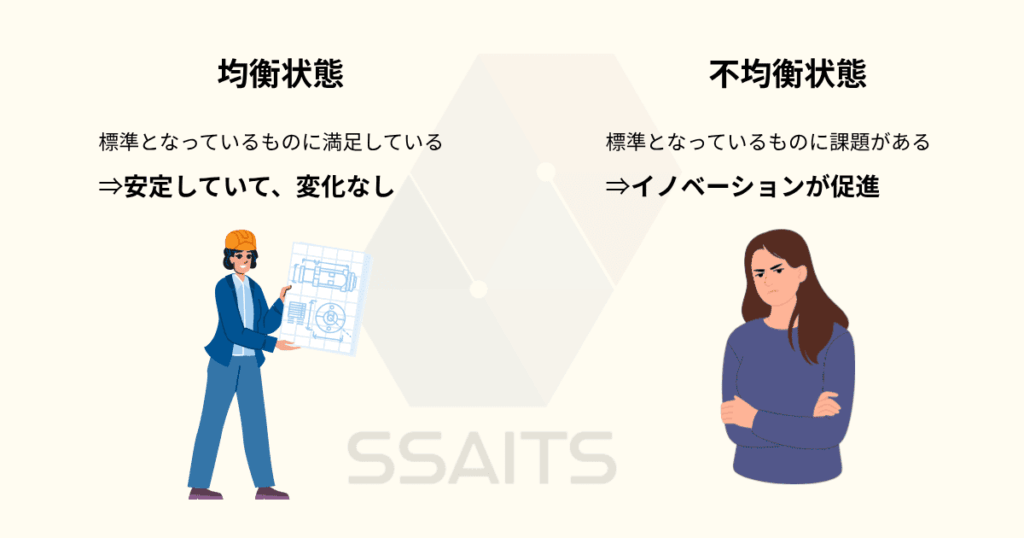

- 均衡状態とは?

ある技術(例:ガソリンエンジン車)が市場の標準(ドミナント・デザイン)となり、大きな変化がなく安定している状態を指します。 - イノベーションの原動力は?

技術開発への強いモチベーションが生まれるのは、むしろ「不均衡」な状態の時です。

例えば、「部品Aの性能が低くて、製品全体の足を引っ張っている(不均衡)」とか、「環境規制という新しい社会課題が出てきた(不均衡)」といった解決すべき課題があるからこそ、それを乗り越えるためのイノベーションが促進されます。

均衡状態では、現状を維持したり、枠内での小さな改善に留まりがちです。そのため、「均衡状態」そのものが開発努力を導く「不可欠な力」だとするこの記述は不適切です。

その他の選択肢の解説

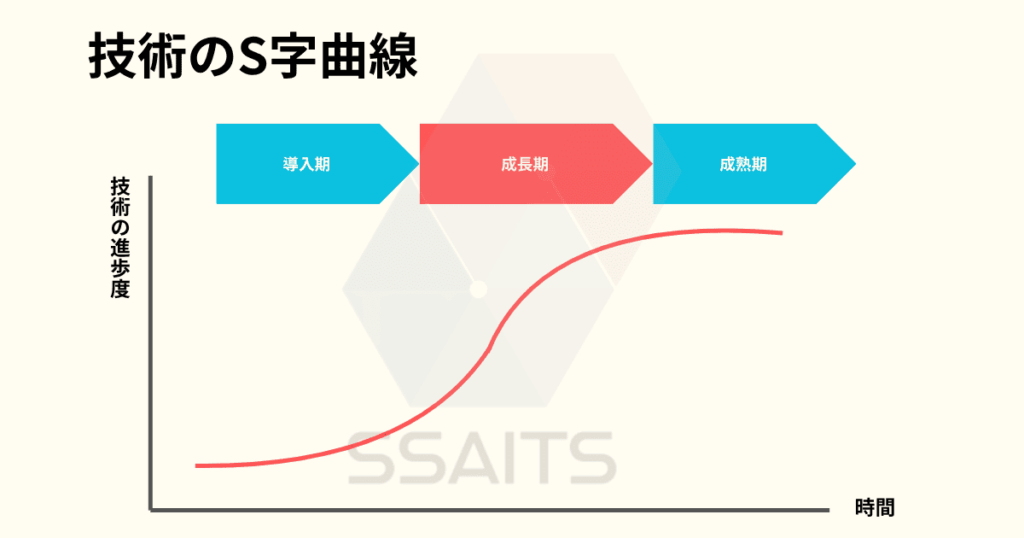

イ:S字型曲線(適切)

技術の進歩は、①導入期(ゆっくり)、②成長期(知識が蓄積され、資源も集中するため急激に進歩)、③成熟期(限界に近づき再び緩やかに)というS字型のカーブを描く、というのはイノベーション論の基本モデルです。

記述の内容は適切です。

ウ:経路依存性(適切)

「経路依存性」とは、過去の経緯に縛られて、より良い選択肢があっても変えられない現象のことです。

代表例がPCの「QWERTY配列キーボード」です。もっと効率的な配列があるにも関わらず、社会全体がこの配列に慣れてしまったため、標準であり続けています。

このように、優れた技術が普及しない理由として経路依存性を挙げるのは適切です。

エ:技術の限界の克服(適切)

ある技術が「もう限界だ」と思われても、周辺部品の性能が上がったり、使い手が習熟したりすることで、予測を超えて性能が向上し、寿命が延びることがあります。これによって、次世代技術への移行が遅れるケースは実際にあり、記述として適切です。

オ:連続的なイノベーション(適切)

「連続的(漸進的)イノベーション」とは、既存の技術を少しずつ改良していくことです。 日々の小さな改善が積み重なる「累積的効果」によって、大きな進歩や普及に繋がる、というのは連続的イノベーションの成功要因を正しく説明しています。

まとめ

今回の問題から学べる「イノベーション」の重要論点は、

- イノベーションの原動力は「不均衡」にあること。

- S字型曲線や経路依存性は、技術の進化を説明する上で基本的な概念であること。

でした。

今後も、様々な角度から「イノベーション」に関する問題をこのページに追加していく予定です。ブックマークして、ぜひ学習にお役立てください!