応用情報技術者試験などの情報処理技術者試験の勉強をしていると、必ずアジャイルに出会います。

そして、アジャイルの思想を体現した手法として、スクラムやエクストリームプログラミング(XP)がでてきます。

それぞれ言っていることはわかるものの、両者の違いがはっきりせず、試験でXPを問われているのか、スクラムを問われているのかわからないということはないでしょうか?

今回はスクラムとXPの違いを明確にし、試験で得点につなげられるよう解説していきます。

スクラムおよびXPについては、下記の記事でも解説していますので、ご参照ください。

スクラムとXPの比較

まずはスクラムとXPの相違点をまとめておきましょう。

| 比較項目 | スクラム | XP |

|---|---|---|

| 主な用途 | プロジェクト管理のフレームワーク | 開発(実装)の方法 |

| 開発への適用 | 開発の進め方は規定しない | 具体的な進め方を規定する |

| 反復単位 | スプリント (1ヶ月以内) | イテレーション (1〜2週間) |

| 主要な役割 | プロダクトオーナー, スクラムマスター, 開発者 | コーチ, 顧客, プログラマ |

| 計画 | スプリントプランニングでスプリントバックログを作成 | 計画ゲームでリリース計画とイテレーション計画を作成 |

| 主要な実践 | 5つのイベント (スプリント, 計画, レビューなど) | TDD, ペアプログラミング, リファクタリング, CI, 顧客チームの一員 等 |

スクラムとXPはもともと同じ思想から生まれた

スクラムとXPの細かな違いをみて行く前に、両者の最大の類似点を紹介していきます。

それはスクラムもXPも、ともにアジャイル開発から生まれたという点です。

アジャイル開発の誕生

アジャイル開発は、2001年に公開された「アジャイルソフトウェア開発宣言」によってスタートしました。

この宣言は、従来の形式的で変化に弱いウォーターフォール型開発プロセスへの問題意識を共有する17名のソフトウェア開発者たちによって起草されました。

彼らは、それぞれの経験から導き出された、より軽量で効果的な開発アプローチを模索していました。そうして生まれたのがアジャイル開発の思想です。

アジャイル開発についてより詳しく知りたい方は、下記の記事もご参照ください。

スクラムの創始者、XPの提唱者も署名メンバーだった

特筆すべきは、この宣言の署名者には、エクストリームプログラミング(XP)の提唱者であるケント・ベック(Kent Beck)や、スクラムの共同創始者であるケン・シュエイバー(Ken Schwaber)とジェフ・サザーランド(Jeff Sutherland)が含まれていたことです[1]https://www.ipa.go.jp/jinzai/skill-standard/plus-it-ui/itssplus/ps6vr70000001i7c-att/000065601.pdf 2025年10月7日確認。

つまり、スクラムとXPは敵対する概念ではなく、共通の開発思想から生まれた兄弟のような関係であると言えます。

そして、思想が似ているからこそ、試験問題になった時に、「スクラムの話をしているのか、XPの話をしているのかわからない」という混乱のもとにもなっています。

スクラムとXPの違い

ここからは、スクラムとXPの違いを確認していきます。

プロマネ向けのスクラム、開発向けのXP

スクラムとXPの最大の違いは、スクラムがプロジェクトマネジメント(プロマネ)向けの手法であるのに対して、XPが開発向けの手法であることです。

つまり、スクラムは「どうやって計画を進めるか」、XPは「どうやって作っていくか」を問題にしています。

- スクラム:プロマネ向け、「どうやって計画を進めるか」

- XP:開発(実装)向け、「どうやって作っていくか」

ゆるやかなスクラム、厳密なXP

用途の違いは、スクラムとXPの細かなルールの強弱にも影響しています。

スクラムはプロマネのフレームワーク(骨格)を提供するにとどまります。

つまり、「スプリント」という期間で区切って、スプリントプランニングで計画をして、実装をして、スプリントレビューをして……という進行が守られていれば、その中の細かな部分にまでは立ち入りません。

一方で、XPは「どうやって作るか」という問題に取り組んでいるため、内容も厳密です。

テスト駆動開発、ペアプログラミング、継続的インテグレーションといった方法を採用し、開発を進めていきます。

つまり、情報処理技術者試験の中で「テスト駆動開発」や「ペアプログラミング」という具体的な開発手法が問題文中にでてきた場合は、XPの話をしているということがわかります。

役割が明確なスクラム、流動的なXP

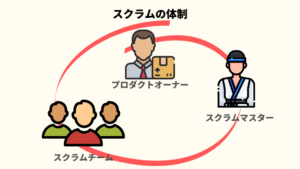

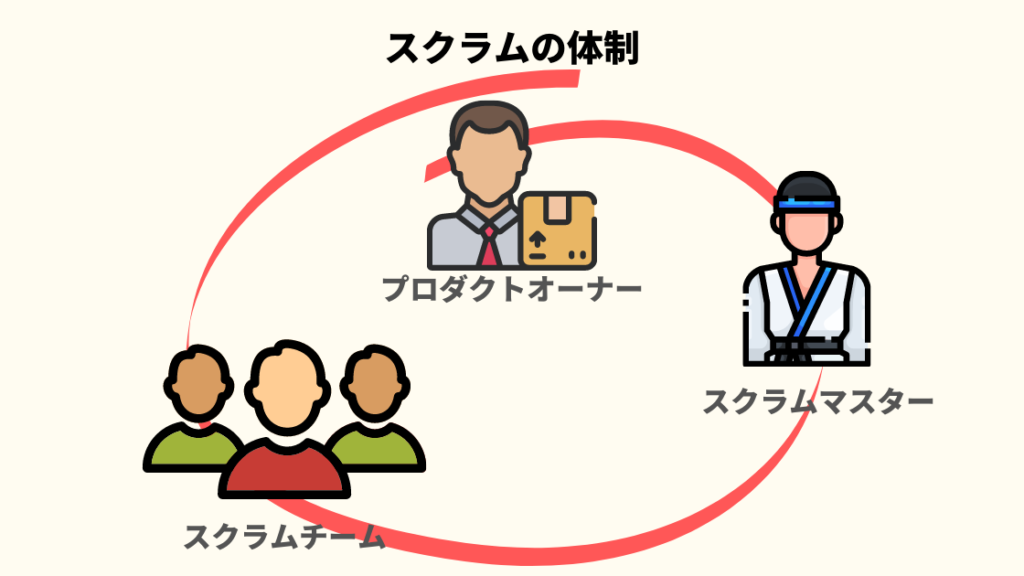

スクラムの特徴は、何と言ってもそのチーム構成です。

「プロダクトオーナー」「スクラムマスター」「開発者」という3つの役割があります。(そして、この3者で構成されるチーム全体を「スクラムチーム」と呼びます)

スクラムのチーム体制について、詳しくは下記の記事もご参照ください。

一方、XPは独自の呼称の役割は無く、「コーチ」「顧客」「プログラマー」がいます。

コーチはプログラマに技術的指導をする役割ですが、スクラムマスターのように、プロジェクト全体を見ているわけではありません。

XPの「顧客」は、スクラムの「プロダクトオーナー」に似ています。しかし、プロダクトオーナーは最終責任者であり、常にプロジェクトを監視しているわけではありませんが、XPの顧客はチームの一員として動くことが求められています。

情報処理技術者試験の攻略法

以上のように、スクラムとXPは似ている部分もありますが、明確な相違点もあります。

情報処理技術者試験では、類似点・相違点を巧みに組み合わせた選択肢問題が出題されます。

典型的な「ひっかけ問題」のパターンを理解し、それを見抜くための思考法を身につけましょう。

パターン1:役割とプラクティスの混同

役割とプラクティス(実践)の混同は、試験に見られる最も一般的な罠です。

スクラムの「役割」とXPの「プラクティス」を明確に区別することが求められます。

- 例題: スクラムにおける役割はどれか。

- ア. コーチ

- イ. プロダクトオーナー

- ウ. 顧客

- エ. プログラマ

「コーチ」「顧客」「プログラマ」はXPに関連する役割である。「プロダクトオーナー」はスクラムで定義された3つの役割のうちの一つです。したがって、正解はイです。

パターン2:フレームワークの規定範囲の誤認

スクラムが何を規定し、何を規定しないかを正確に理解しているかが問われます。

- 例題: スクラムフレームワークによって規定されているものはどれか。

- ア. ペアプログラミング

- イ. テスト駆動開発

- ウ. デイリースクラム

- エ. リファクタリング

ア、イ、エはいずれもXPで規定されている優れた技術的プラクティスですが、スクラム自体はこれらを必須とはしていません。

「デイリースクラム」はスクラムで定義された5つの公式イベントの一つですので、正解はウです。

まとめ

今回は、情報処理技術者試験の合格を目指す受験者がしばしば混同するスクラムとエクストリームプログラミング(XP)について、その起源から見る類似点と相違点を紹介してきました。

結論として、両者の最も重要な違いは、その焦点にあります。

- スクラムは、不確実なプロジェクトを管理し、チームとプロセスを自己組織化させるためのマネジメントフレームワークです。それは、経験主義に基づき、透明性、検査、適応のサイクルを回すための「ルール」を定めますが、具体的な開発技術については規定しません。

- エクストリームプログラミング(XP)は、変化に強い高品質なソフトウェアを開発するための手法です。テスト駆動開発やペアプログラミングといった具体的なプラクティスを通じて、技術的な作業そのものを組織化します。

情報処理技術者試験で高得点を狙うためには、単に用語を暗記するだけでは不十分です。

今回ご紹介した比較表と相違点を把握し、スクラムとXPの知識を体系的に整理していくことが、合格への大きな一歩となるでしょう。

補足:Scrum with XP

今回のページでは、スクラムとXPの違いに焦点を当ててきましたが、両者の手法は相互排他的なものではありません。

つまり、「スクラムを採用したからXPは使えない」というものではなく、両方採用することも可能です。

このアプローチは「Scrum with XP」などと呼ばれ、実際の現場でも広く採用されています。

このモデルでは、プロジェクト全体の管理構造としてスクラムのフレームワークを利用します。

つまり、プロダクトオーナーがプロダクトバックログを管理し、スプリントというリズムで開発を進め、スプリントプランニングやレビュー、レトロスペクティブといったイベントを実施します。

そして、スプリントの中で開発者が実際に作業を進める際の具体的な方法論として、XPのエンジニアリングプラクティスを採用します。

例えば、スプリントバックログのタスクをペアプログラミングで実装し、その際にはテスト駆動開発のサイクルを回し、コードは常にリファクタリングしてクリーンに保ち、変更は継続的インテグレーションのパイプラインを通じて自動的にテスト・統合します。

このように、スクラムが「何を」「いつ」作るかの骨格を提供し、XPが「どのように」高品質なものを作るかの筋肉を提供すると考えることができます。この補完関係を理解することは、二つの手法の本質的な違いをより深く把握している証拠となり、試験での応用力を飛躍的に高めるでしょう。